Das neue Stuckrad-Barre-Buch. Muss man nur so hinschreiben, hat jede(r) schon ein Bild davon im Kopf. Jedenfalls, ich sage mir schon seit heute morgen, ich schreibe nur was KURZES, was KLEINES. Wie die Hunderttausenden Leser dieses Blogs wissen, hat der MAC im Moment auch Wichtigeres im Kopf, zB, wie es nun mit der Einführung des SOZIALISMUS in Deutschland weiter geht bzw. was genau meine Rolle dabei wäre bzw. die des MAC.

Bejamin Stuckrad-Barre – auch da hat jeder eine Idee oder Meinung, der Kampf der Wagen und Gesänge hat längst begonnen, geht die ganze Woche schon, Ein- und Mehrseiter (so sagte man in der Print-Zeit) in allen Mehr-oder-weniger-Qualitäts-Zeitungen, die Kampagne ist eng verschränkt mit der über die geilen Gruselgeschichten um Matthias Döpfner und den Sündenpfuhl im Springer Verlag. Besser geht nicht, aus Marketingsicht. Dazu noch der tolle Social Media-Auftritt mit wirklich hundertausenden Zugriffen, ja, „Stucki“ (wie ganz Deutschland weiß, Udo Lindenberg nannte in so), „Stucki“ ist ein Meister der Selbstvermarktung – was aber die so ziemlich ödeste Beobachtung ist, die man über ihn anstellen kann. Genauso langweilig: Das Momentum, das erwischt hat. DAS TIMING. Ein Mega-Content-Marketing zu einer Mega-Seifenoper. Blabla.

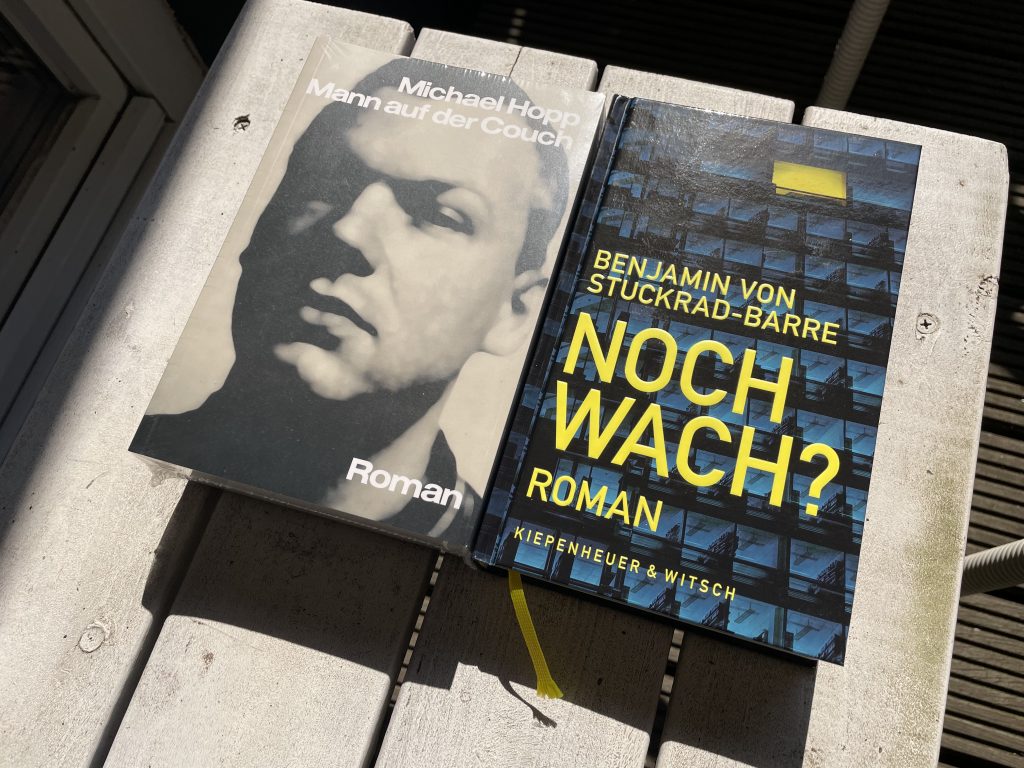

Okay, was will der MAC nun zum Ausdruck bringen? Warum redet er so rum? Es stimmt, gegen BSB ist MH ein kleines Licht. 170.000 Exemplare soll der Verlag Kiepenheuer und Witsch von der ersten Auflage ausgeliefert haben. Dagegen ist die gesamte verkaufte Auflage des „Mann auf der Couch“ in der Dimension einer VERTRIEBLICHEN MASSNAHME für das Stucki-Buch, also der Wirkung von etwas mehr oder weniger PR. (Übrigens wisst Ihr, was Sarah Wagenknecht mit ihrem letzten Buch verdient hat? 750.000 Euro, okay, da waren Rede-Honorare auch dabei). NEID. SCHAM. NA GUT. NORMAL. Ein „Roman“, der gekauft wird, wie ein Klatschblatt. Dagegen der MAC? “Du musst aufhören, Dich immer zu vergleichen”, sagt Eva. Linkes Ohr rein, rechts raus …

Dann sind wir wieder mal auf der Flucht

Der MAC und Stuckrad-Barre haben zunächst einen ähnlichen Lebensweg, schreiben bei „Tempo“, entwickeln da den Schreibstil, den BSB heute noch nutzt – und der mit dem Riesenerfolg der BSB-Bücher zu so etwas wie der kommerziellsten, verkäuflichsten Schreibe geworden ist, während er damals noch eher UNDERGROUND war, nicht Journalismus, aber auf keinen Fall (deutsche) Literatur.

Beide, der MAC und BSB, stürzen nach ersten Erfolgen schlimm ab. Während der MAC sich danach eher in einer bürgerlichen, unauffälligen Existenz zu verstecken sucht, vermarket BSB die Absturzgeschichten von Anfang an, am erfolgreichsten mit „Panikherz“, auf eine aggressive, halb-schamlose, dann aber doch für jeden Mittelschullehrer akzeptable Weise.

Es ist eine rechtzeitig begonnene Flucht nach vorne, die BSB auch die Chance eröffnet, sich zur Rampensau zu entwickeln, mit Lesungen wie Rockkonzerte, große Rockkonzerte.

Das findet beim MAC alles nicht statt. Erst mit 65 veröffentlicht er den „Mann auf der Couch“, der dann auf viele wie eine verspätete Beichte wirkt, auf die niemand so richtig gewartet hat (wer behauptet das jetzt eigentlich alles?). Und während BSB schon berühmt ist, als der Öffentlichkeitsverlust der „weißen, alten Männer“ zu wirken beginnt, ist der MAC, als Autor von Büchern davor kaum in Erscheinung getreten, davon voll betroffen. SCHLUCHZ.

Naja. Things Have Changed. What´s the Beef? Kann gesagt werden, dass „Noch wach“ grellster, geilster Pop ist (und doch auch mehr), mit all seinen vergessen geglaubten Mechanismen? Und MAC dagegen … na was? Memoir? Autofiktion? Die. Diskussion hatten wir doch schon, Jedenfalls, in Schönheit sterben? In KRASSHEIT? Absichtlich unterm Radar bleiben? Das glaubt doch auch keiner. Ein Ausweg: Das THEMA. Reden wir über Themen. Wie in „Noch wach“ geht es im „Mann auf der Couch“ auf einigen Seiten auch um das Thema MISSBRAUCH einer Leitungsfunktion, einen notgeilen Chefredakteur, sexuelle Übergriffe in der Hierarchie, das menschenverachtende, meist auch mit Drogen wie Koks oder Alkohol verbundene Klima, das damit verbunden ist. All das, was eben auch im Springer Verlag geschah und auf das die „Me Too“-Bewegung weltweit mit einer Wucht antwortete, die mehr bewegt hat, als 50 Jahre Feminismus davor.

Die Art, wie die Ereignisse im Leben des MAC – im Condé Nast Verlag in München, im Heinrich Bauer Verlag in Hamburg – im Buch “Mann auf der Couch” beschrieben sind, wurde von vielen LeserInnen selbst als sexistisch empfunden – eine Diskussion, die zu führen mit ein Grund war, diesen Blog zu starten. Ein Vorwurf übrigens, der gegen „Noch wach?“ noch nicht erhoben wurde – unwahrscheinlich, daß er kommt, weil BSB sich klug nicht irgendwie autofiktional involviert, sondern im ersten Kapitel in der Opfer-Ansprache (Du-Form) erzählt und im zweiten ein beobachtendes Autoren-Ich einführt. Hier ein paar Absätze zum Nachlesen aus dem Original-MAC:

Jedenfalls der Liebesrausch

Auszug aus „Mann auf der Couch“, Textem Verlag, 2021, Seite 35 bis 46

Eloise brach wie ein Naturereignis in mein Leben, die soeben postulierte »erwachsene« Vernunft war in der Sekunde wieder vergessen. Eloise war ein aus dem Nichts angeflogener Engel, der mich unter seinen Flügeln hatte, wie Bob Dylan sang. »The way you walk and the way you talk.« Diese beiden Arten waren es auch.

Sie war bei mir im Büro gesessen, es ging um ihr Ressort, Männerkosmetik, wir sagten »Beauty für Männer«, und es war ihr sichtbar unangenehm, mit mir zu sprechen, in ihrer schönen, leicht gezierten Sprache, unruhig rutschte sie auf dem Stuhl herum, saß nie gerade, sondern immer nur auf einer Pobacke. Als die Besprechung zu Ende war, sprang sie förmlich aus dem Raum, mit ein, zwei eleganten Sätzen, wie ein Reh, das man eingesperrt hatte. Ich starrte auf ihren festen Po, von dem all diese Bewegungen auszugehen schienen. Ich wusste, dieser Hintern sollte auch der Mittelpunkt meines Lebens werden – aber schon auch die ganze Frau.

Eloise hatte mich auch mit ihrer Unterwäsche wahnsinnig gemacht, diesen wohlduftenden, gemeinen Hybriden aus Spitze und Tanga, wie ich das noch nie gesehen hatte, kein Vergleich zu Pias immer gleichen Baumwollhöschen von Palmers und dem ewigen Windelgeruch im ganzen Haus. SO BÖSE GEDANKEN. Vom kurzfristig guten Menschen, dem tollen, dem makellosen »neuen Vater«, wurde ich wieder zum triebgesteuerten Desperado.

Meine Analytikerinnen waren immer eher auf der Seite von Eloise, das fand ich interessant, obwohl ich Pia mit den drei kleinen Kindern ziemlich unelegant hatte sitzen lassen und obwohl in der Zeit mit Eloise der Alkohol sich vom mittleren zum großen Problem ausgewachsen hat, nicht ihre Schuld, aber wir konnten uns da gegenseitig nicht helfen. In der späteren Hamburger Analyse sagte ich mal, Eloise sei die Liebe meines Lebens gewesen. Jedenfalls der Liebesrausch.

„Very very nice and polite”

Zu Frau Doktor Zu in der Schwabinger Synagoge war ich auf Vermittlung meines Schwiegervaters gekommen. Spencer, wie ich ihn später nennen durfte, hatte mit ihr in Zürich am C. G. Jung- Institut studiert, schien sie aber nicht recht ernst zu nehmen. Er sprach von ihr wie von einem kleinen Mädchen und nannte sie immer nur bei ihrem Vornamen, Joanne. Doktor Zu fand ihn hingegen »very, very nice and polite«. Das ist auch funny an Analytikern: Sie lieben absolut seichte und spießige Kurz-charakterisierungen von Personen; wie meine Großmutter, wenn sie jemanden »sehr, sehr nett und höflich« fand und das in einer Weise aussprach, der man nicht widersprechen konnte. Und so kann ein »very, very nice and polite« auch für einen Psychoanalytiker die absolut hinreichende Charakterisierung einer Person sein.

Drei Jahre später hatte ich den Job beim Männer-Modemagazin im amerikanischen Verlag verloren, ein Sommer ohne Arbeit lag vor mir. Ich ließ mir die Haare wachsen, kaufte mir einen Hund und taufte ihn Rocky, streifte durch die Isarauen, hörte für eine Zeit mit dem Trinken auf und schrieb über mich und den Hund.

Die Idylle sollte nicht lange währen. Eine Zeit lang trank auch Eloise nicht mehr und kam mit ihrem in der Zwischenzeit begonnenen Medizinstudium gut voran. Für ein paar Wochen war alles auf Frühling, auf Neuanfang gestellt. Um meinen Wandel zu dokumentieren, ließ ich mir die Haare lang wachsen und sah aus wie ein in die Jahre gekommener Popjournalist. Ich arbeitete für ein buntes Wochenblatt als stellvertretender Chefredakteur und verdiente, zumindest einmal im Jahr, viel Geld mit dem Schreiben des Jahreshoroskops.

Wahlkampf mit Promille

Im Jahr 1994 ging ich für einige Wochen nach Wien, um für den Wahlkampf der Sozialdemokratischen Partei eine Zeitschrift zu machen, was so trostlos war, dass ich rückfällig wurde, mich immer schon zu Mittag betrank und am Nachmittag hinlegen musste, um am Abend weitertrinken zu können. Trotzdem schaffte ich irgendwie meine Arbeit. Das war das Gefährliche, denn so gab es keinen Grund, mein Verhalten zu ändern.

Weil es irgendwie prickeln musste, wohnte ich im Stundenhotel, dem berühmten Hotel Orient am Tiefen Graben. Mit Eliose, die mir nachgefahren war, schmiedete ich nachts in der Bar Pläne, wie ich, wenn ich schon da war, meine ehemalige Zeitschrift, den Wiener, in einer Art Putsch wieder übernehmen könnte. Eine gute Sache zwischen Eloise und mir war es auch, wieder zusammen Whisky zu trinken. Das beflügelte die Gedanken!

Genau. Wir würden wieder nach Wien ziehen, die Kinder könnten kommen, wieso nicht, ist doch super, dann wäre ich wieder der König von Wien und Eloise die Königin. Am Graben traf ich dann meinen Namensvetter Michael, einen früheren Kollegen, der mir beim Wiener für kurze Zeit nachgefolgt war. Ich hatte nie viel von ihm gehalten, spürte vielleicht damals schon, dass er mir irgendwas voraus hatte. Inzwischen arbeitete er in Hamburg, nicht mehr in einer Redaktion, sondern im Verlag. Er lud mich ein, mit dem Hamburger Großverlag ins Gespräch zu kommen. Es würde da demnächst ein Chefredakteur gesucht – TV-Zeitschrift, Programmpresse, das sagte mir damals gar nichts. Ich wusste nicht mal, wie die Hefte hießen. Das war der Beginn meiner Hamburger Zeit, die bis heute anhält. Wien und München waren verbrannt.

Ich war nach Hamburg gezogen, Eloise blieb zunächst in München – wir haben Mitte der 90er Jahre. Das Pendeln zwischen beiden Städten: anstrengend, kostspielig, eigentlich nicht zu schaffen. Jedes Wochenende kam ich nach München, um Eloise zu sehen und für die Münchner Kinder den Wochenendpapa zu spielen, und traf dann auch Frau Doktor Zu. Irgendwas noch Intaktes in mir sagte, es wäre gut, hier dranzubleiben. Ich mochte die Frau auch sehr, sie tat mir gut, mit ihrer freundlichen, absolut neutralen Art.

Entgiftung in Tirol

Vor den Stunden hatte ich immer etwas Angst, die ich mit ein, zwei halben Hellen im Gasthaus ums Eck bekämpfte. Aber selbst wenn ich mit Alkoholfahne in der Stunde auftauchte, begrüßte mich Frau Doktor Zu mit einem dermaßen freundlichen, schwung- und respektvollen »Guten Tag, Herr Hopp (amerikanisch-kanadisch ausgesprochen: »Guten Taaag, Herr Hooopp«; das »H« war immer ein Problem), dass ich mich sofort wieder hergestellt fühlte. Sie schenkte mir damit zumindest für ein paar kurze Momente die Selbstachtung wieder, die ich gerade zu verlieren begann.

Unter der Woche in Hamburg, ich wohnte in einem hübschen Apartment-Hotel an der Alster, ebenerdig, sogar mit einem kleinen Garten hinten raus, war ich abends genauso haltlos wie während des kurzen Intermezzos in Wien. Soff herum, ging in den Puff, die Auswahl an Mädchen war hier ja unglaublich, Kontakthof, super, allerdings boten sie auch nicht viel und man musste viel mehr als in Wien aufpassen, nicht über den Tisch gezogen zu werden.

Ich begann, auch Eloise zu betrügen, mit der ich dann wieder stundenlang am Telefon hing und meine Einsamkeit beklagte. Trotzdem überredete ich sie, zu mir nach Hamburg zu ziehen, obwohl sie da weder ihrem Studium nachgehen konnte noch einen Job hatte.

In der Zwischenzeit hatte ich eine kleine Wohnung in der Schubackstraße am Hayns Park in Eppendorf, in der sie dann – wenn sie zu Besuch war – saß und für ihr Medizinstudium in Innsbruck zu lernen versuchte. Abends gingen wir mit Rocky raus, von einer Kneipe in die andere, oder auch mal ins Theater. Neben mir konnte Eloise nicht anders als auch zu trinken, in München hatte sie es immer wieder mal geschafft, abstinent zu leben, oder war zur Entgiftung zu F. X. Mayr nach Tirol gefahren.

Wenn sie zurückkam, sah sie immer wunderschön aus, zehn Jahre jünger, und ich war ein paar Stunden wieder neu verliebt oder auf jeden Fall geil auf sie. Ich war ihr Untergang, so wie zuvor der von Pia, könnte man sagen, übelmeinend oder selbstbezichtigend.

Je mehr ich trank, desto paranoider wurde ich, fühlte mich bedroht von Eloises Sohn Adam oder meinem Vorgänger, ihrem früheren Freund Christian. Ich kontrollierte sie mit dauernden Anrufen, erteilte ihr Aufträge, ließ sie Pia und die Kinder in München herumchauffieren.

Eloise begann sich Sorgen zu machen, schlimme Sorgen. Sie bekam die ständig steigenden Schulden mit, die Drohbriefe der Banken, die mich aus Wien und München verfolgten, und den mit den Schulden steigenden Alkoholkonsum. Eines Tages rief sie bei Frau Doktor Zu an, ob sie denn an den Wochenendterminen nicht sehe, dass ich mehr und mehr trinke, mir die Birne wegsoff. Sonst sprach sie ein sehr gewähltes Hochdeutsch.

Frau Doktor Zu, so hat es Eloise später erzählt, hörte sich die Schilderung freundlich an, und wies darauf hin, dass Gespräche mit Angehörigen im Rahmen einer psychoanalytischen Behandlung nicht vorgesehen seien. Es unterläge auch dem Arztgeheimnis, darüber zu sprechen, ob sie ein Alkoholproblem bei Herrn Hopp bemerkt habe. Aber selbst wenn dem so sei, könne sie dies im Rahmen der Therapie nicht ansprechen, solange der Patient das Thema nicht selbst anspreche. In einer Analyse werden Patienten nicht mit Problemen konfrontiert, die von Dritten eingebracht würden. Eloise war darüber sehr erbost und meinte, die Analytikerin verletze ihre Pflichten.

Ich sprach das Thema Alkohol in den Stunden weiterhin nicht an. Doktor Zu auch nicht. Doch fortan hatte ich ein Gefühl von Schuld und Scham, in einer Situation, in der ich bisher frei davon war. Nun konnten sich meine liebsten Gefühle auch hier endlich ins Recht setzen.

Bezüglich der Trennung von meiner Familie wirkte Doktor Zu in die Richtung, meine Schuldgefühle zu reduzieren und mich in dem, wie ich weiterhin für die Kinder da sein wollte, wie an den Papa- Wochenenden, zu bestärken.

Ein Chefredakteur, in Gefahr, in seine Einzelteile zu zerfallen

Der Alkohol baute mit der Zeit mehr Schuld auf, als Doktor Zu abtragen konnte. Vielleicht spürte sie das und begann deshalb mit mir zu besprechen, ob es nicht besser wäre, jemanden in Hamburg zu finden, der die Therapie fortsetzte; damit lindere sich auch der zeitliche Stress an den Wochenenden in München. Frau Doktor Zu gab mir drei Namen, einer davon war Frau Doktor Von, zu der ich dann für viele Jahre ging. Doktor Zu tat dies auf diese Analytiker-Art, kleine Zettelchen mit Adressen, krakelig beschriftet, als wäre Papiersparen eine Riesentugend. Ist es ja vielleicht auch.

Zunächst suchte ich allerdings nach einem männlichen Analytiker. Der von den Zettelchen von Frau Doktor Zu – den Namen habe ich mir nicht gemerkt und mich interessierte damals auch nicht, was seine Veröffentlichungen waren – gab mir nach langer Anbahnung einen Besprechungstermin. Mit seinem Bart und dem dicken Bauch war er mir sofort unsympathisch und ich hoffte gleich, also schon im Türrahmen, dass er mich nicht nehmen würde.

In einer zweiten Stunde, die dann nicht mehr die vollen 50 Minuten erreichte, verkündete er das Ergebnis seiner Überlegungen: Ich sei wohl ein »zu hoher Berg«, den er sich in seinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr »zu erklimmen« zutraute oder zumuten mochte, ich weiß es nicht mehr. Eventuell, dachte ich damals, roch er auch den Braten – meine eskalierende Sauferei.

Trotzdem hatte ich meinen neuen Job ganz gut im Griff. Ich war bei der Programmzeitschrift TV Movie mit ihren damals 120 Mitarbeitern. Ich war wieder mal Chefredakteur. Chefredakteur im Heinrich Bauer-Verlag, damals dem größten Zeitschriftenverlag Europas. Ein Riesenjob, Millionenauflage in einem hart umkämpften Markt, ein Job von anderer Dimension, als ich das bisher kannte. Großer Staat, mit drei Stellvertretern anfangs, sowie einem Berater, den ich aus Wien holte: einen Freund von mir, Alex, der beim Wiener damals die Programmseiten gemacht hatte, das Wienprogramm, wie es hieß. Bei TV Movie überließ es ihm, den Kontakt zu meinen Stellvertretern zu halten, denn ich fand sie unsympathisch und hatte Angst, sie würden bemerken, dass ich von Programmzeitschriften nicht viel oder eigentlich gar nichts verstand. Alex war aber ebenfalls keiner, der gern mit Leuten redete.

Ich war viel allein in meinem Eckbüro mit großem Fenster und Blick auf die Deichtorhallen und nickte in der ersten Zeit einfach alles ab, was mir vorgelegt wurde. Die Auflage stieg weiterhin, zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber immerhin, sodass ich das Gefühl bekam, alles in allem den Anforderungen zu entsprechen. Der Alkohol schien meine Karriere sogar zu befördern, weil ich mich furchtloser benahm und nie verlegen war, große Sprüche zu klopfen. Karin Pöbben, meine über die Maßen aufopfernde Sekretärin hatte alle Hände voll zu tun, meine Aussetzer zu vertuschen und im Büro eine Fassade von »Business as usual« aufrechtzuerhalten. Wenn sie das Gefühl hatte, ich sei schlecht drauf, sagte sie die Termine ab.

Einmal sah ich mich in der Glasplatte des Tischs meines von meinem Büro abgetrennten Besprechungsraums. Ich hatte mir eine Schiebetür einziehen lassen, um dahinter ungestört zu sein und beim Trinken nicht überrascht zu werden. Ich erschrak, wie schlimm ich aussah, wie krank und aufgedunsen, und traute mich erst wieder abends aus dem Zimmer, als alle schon weg waren. Wie ein Gespenst. Dann schlich ich die Treppen hinunter und kurz kam etwas Haltung in meinen Körper, als die Portiers mich mit »Schönen Feierabend, Herr Chefredakteur« in das finstere Hamburg entließen. Erleichterung gab es in der nächsten Kneipe. Sie lag am Burchardplatz gleich gegenüber – der Sprinkenhof. Ich wusste, ohne die Chefredakteurshülle, den Chefredakteurspanzer, mit seiner Wirkung nach außen und nach innen, würde ich in Einzelteile zerfallen.

Wenn die beruhigende, Zuversicht stiftende Wirkung des Alkohols nachließ, war ich von Angst und Scham zerfressen. Aber die Wirkung war ja durch simples Weiter-und Dauertrinken jederzeit wiederherzustellen. Die negativen Gefühle konnten zu keiner Verhaltensänderung führen. Immer mehr benahm ich mich wie ein absoluter Herrscher, dem man keinen Wunsch abschlagen kann, auch keinen sexuellen. Eine ganze Liste von MeToo-Fällen ergab sich in der Folge, ahne ich im nachhinein, wie gut, dass meine Erinnerung nicht besser ist.

Ich war dabei, ein richtiges widerliches Arschloch zu werden. Was heißt zu werden. Ich war’s schon. Mit Eloise gab es ein monatelanges Trennen und Wiederzusammenkommen. Es gab Tage, da versteckte sie sich vor mir in der Wohnung der Freundin ihres Sohnes, weil sie meine Nachstellungen nicht mehr ertrug. Es gab schwer betrunkene Liz-Taylor-Richard-Burton-Szenen und eines Tages war sie weg und ich wusste, jetzt lasse ich es besser, sonst passiert noch ein Unglück.

Super Text, Michael!