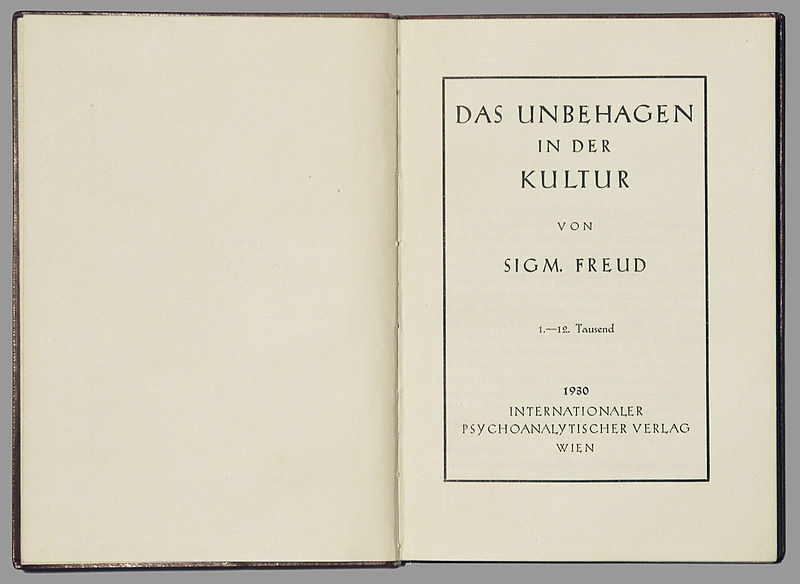

Als hätte Euer fleißiger, in diesen Sachen fast streberhafte MAC im „Das Kapital“-Lesekreis der „Marxistischen Abendschule“(MASCH) nicht schon genug an Lese- und Studieraufgaben zu erledigen, hat er jetzt noch einen zweiten Kurs der ebenselben MASCH begonnen: Der Lesekreis trägt den Titel „Das Unbehagen in der Kultur” und wie im „Kapital“-Kurs geht es auch hier darum, einen Grundlagentext unter kundiger Anleitung mit anderen gemeinsam zu erschließen, in einer depressionsdämpfenderen Weise also, als damit alleine zu Hause zu hocken. Über die geteilte Leseerfahrung hinaus, soll in den wöchentlichen Treffen, die in Präsenz an der Uni Hamburg stattfinden, noch angesprochen werden, wie weit Sigmund Freuds These heute noch trage, Kultur sei nichts anderes als eine Kompensationsleistung infolge erzwungenen Triebverzichts. Das Faible (?) des MAC für die Psychoanalyse kann unter den Leser dieses „Mann auf der Couch“ -Blogs wohl vorausgesetzt werden, deshalb bedarf es keiner weiteren Erklärung, warum der MAC das Angebot des Freud-Kurses freudig annahm. Dass er unter dem Dach von MASCH stattfindet, also mit dem richtigen Spin, galt dem MAC als zusätzlich Vertrauen erweckend.

MASCH Werbeblock: https://www.masch-hamburg.de/

Marx, Freud, Dylan – wer noch?

„Bist Du jetzt Marxist und Freud-Heini”, neckte Eva, als der MAC davon erzählte. Seine Antwort: Ja, klar, das passe doch perfekt, schon aus der Beobachtung im alltäglichen Umfeld würde doch klar, dass es keine Konservativen gäbe, die sich für Psychoanalyse interessieren – und der Zusammenhang sei im übrigen durch den mehrfach erzählten und in „Mann auf der Couch“ groß ausgerollten Lebensweg des MAC belegt, der schon in den 70er Jahren in Wilhelm Reichs Orgon-Kasten hockte und das, was er damals von der „Sexfront-Bewegung“ wusste, als das im wahrsten Sinne des Wortes Geilste an der ganzen linken Bewegung empfand, insgeheim zumindest. Der immer unter Druck stehende 16jährige junge Mann hätte nichts einzuwenden gehabt gegen etwas „sexuelle Befreiung“ und war dafür bereit, Broschüren wie Wilhelm Reichs. „Der sexuelle Kampf der Jugend“ immer in Reichweite zu halten. Und so führte ihn sein Weg von „Sexpol“ und Reich zunächst in die marxistische antiautoritäre Linke, bevor er in der Lebensmitte die Psychoanalyse entdeckte und bei einer Analytikerin landete, die als Freudianerin begonnen hatte, sich dann C.G. Jung zuwandte, um in späteren Jahren zu Freud zurückzufinden. Woran Doktor Von (bekannt aus MAC und auch im folgenden MAC-Kapitel taucht sie auf) allerdings kein Interesse hatte, anders als der MAC, der sie dazu oft ins Gespräch verwickeln wollte, war die Frage des Zusammenhangs von Psychoanalyse und Marxismus, zumindest nicht in den Stunden mit dem MAC. Für den MAC ist diese „Verbindung“ seit früher Jugend superplausibel, wenn auch beim ersten Treffen des Freud-Kurses schon angedeutet wurde, es sei nicht „ganz einfach“ und nicht banal, hier Brücken zu bauen und es sei auch zu beobachten, dass es heute weniger versucht werde, als in der Kritischen Theorie der 60erJahre. Der MAC macht seit jeher eine simple (zu simple?) Rechnung auf und schöpft nun, im neuen Kurs, wieder Hoffnung, sie könne doch noch aufgehen: Marx fürs Grobe, für Ökonomie und Gesellschaft, Freud fürs „Feine“, für die persönliche Entwicklung und für die Träume (nein, für die Träume eigentlich beide) – und wer den MAC kennt, weiß, dass seit Beginn dieses Satzes schon Musik von Bob Dylan mitläuft, des dritten Giganten der Weltgeschichte in MAC´s einfachem, und streng unwissenschaftlichen Weltbild, am besten „Series Of Dreams“, 1989. Reinhören?

Vandalismus gegen Lastenräder

Zu Beginn des Freud-Kurses wurde gefragt, ob es denn heute „Ein Unbehagen in der Kultur“ gäbe bzw. was es für die Teilnehmer persönlich bedeute. Es wurde manches gesagt (auch vom MAC) über die Digitalisierung und die damit entstehende „Neue Zeit“, die so ein Unbehagen bereiten könne, allerdings müsse man zwischen verschiedenen Phänomenen immer genau unterscheiden. Am Heimweg fiel MAC sein wahres Unbehagen ein, dieses sehr Scham- und Schuld-besetzte Unbehagen (Freud sagt, dass ein Anwachsen der Kultur mit einem Anwachsen des Schuldgefühls verbunden sei), das er bisher für sich behalten hat. Das Unbehagen ist, naja, Unbehagen – es ist ein regelrechter Hass: Es sei hier eingestanden, der MAC hasst Lastenfahrräder, vor allem solche, in deren Kindersarg-ähnlichen Schnauzen lebende Kinder herumgekarrt werden. Der Hass geht so weit, und jetzt wird´s wirklich peinlich und justiziabel, dass der MAC manchmal daran denkt, er könne eine echte Befriedigung darin finden, solche Gefährte zu demolieren, zu zerkratzen, zu besprayen, die Reifen zu zerstechen, Sättel mit Hundescheisse einzuschmieren … solche, nicht schöne, absolut hässliche Sachen!!! Uuuiiiuuuiii, das ist nicht unerheblich!

Warum? Warum nur, warum? In „Mann auf der Couch“ steht es ja schon geschrieben, dass der MAC sich selbst nicht besonders gut versteht, trotz all der Jahre in der Analyse, doch das hier ist spektakulär. Vandalismus! Beschädigung fremden Eigentums! Und … kommt noch dazu … einer guten Sache! Was ist gegen Lastenräder zu sagen, sowas fordern wir doch? Klimaschutz, Verkehrswende, schon mal gehört? Sonst sitzen die im Auto! Und wäre der MAC im entsprechenden Alter nicht auch mit sowas rumgefahren? Was treibt ihn jetzt in dieses extrem negative Gefühl? Ist es die Trauer, kein junger Vater mehr zu sein? Oder der Neid, sich so ein Gefährt nicht annähernd leisten zu können (der MAC selbst fährt mit einem geschenkten Rad herum, das er aber, verdammt noch mal, liebt!)? So was Banales wie eine ev. nachvollziehbare Angst, auf Fahrradwegen mit seinem eher verschlafenen Fahrstil von den meist elektro-getriebenen Kutschen umgefahren zu werden (eine Kollision mit den scharfkantigen Holzkisten muss schrecklich sein!)? Oder eine „kulturelle“ Wut (Unbehagen) gegen den grundspießigen, doofen und doch irgendwie auf Durchsetzung ausgerichteten Lebensstil, den es erfordert, mit so einem schrecklichen (übrigens auch gottlos hässlichen) Gefährt klar kommen? Der MAC, also ich, hätte schon bei ersten Ausfahrt das ganze Zubehör nicht beisammen und keine Ahnung, wo man so ein Gestell parken kann. Wenn ich aus dem Café wieder raus käme, wäre es gestohlen.

Das waren erste, allererste, Hinweise auf mögliche Ursachen von MAC´s Lastenräder-Unbehagen, um es höflich zu sagen. Und, warum nicht, vielleicht fällt den LeserInnen dieses Blogs was dazu ein?

Aus MAC´s Analysestunden: „Sofortiges Losweinen“

Auszug aus „Mann auf der Couch“, Textem Verlag 2021, ab Seite 47

Das neue Jahrtausend hatte gerade begonnen. Tonti, meine erste Tochter mit Eva, war auf die Welt gekommen. Ich war clean. Ich trank nicht mehr, nahm keine Drogen und konnte darangehen, in Hamburg die mit Frau Doktor Zu in München begonnene Analyse fortzusetzen. Nach dem ersten, gescheiterten Versuch mit dem Analytiker-Mann mit Bart und dickem Bauch, der mir nach der Probestunde sagte, ich sei ihm ein »zu hoher Berg«. Soll er doch unten bleiben.

»Die Analyse fortzusetzen«, ich nannte das so, aber von Fortsetzung kann mit einem anderen Analytiker eigentlih nicht die Rede sein. Ich war fest entschlossen weiter-zumachen, also gut motiviert, aber ohne Alkohol stand ich doch recht wackelig auf den Beinen. Ich hatte selbst entzogen. Auch ohne Medikamente. Die ersten Monate ging ich dreimal in der Woche zur Akupunktur in einer kleinen Praxis hinter de Langen Reihe, das half.

Meine neue Analytikerin war also Doktor Von, mit Adresse an der Agnesstraße im an der Alster gelegenen Stadteil Winterhude. Sie wohnte und arbeitete ebenerdig in einem eher schmucklosen Neubau und eröffnete mir in ihrer strengen Art gleich in der ersten Stunde, Leute mit Alkohol- und Drogenproblemen würde sie ohnehin nicht »behandeln«. »Kommt nicht infrage«, sagte sie, »erst muss die Sucht behandelt werden, dann kann die Therapie beginnen.«

Später sollte sich noch zeigen, für wie viel anderes sich Doktor Von auch nicht zuständig fühlte: Depression, Burn-out, Schlafstörungen Knochenschmerzen. Bei all sowas verwies sie an den Facharzt oder empfahl Medikamente. In der Psychoanalyse geht es um was anderes, wird anderes behandelt; das sollte ich erst jetzt so richtig lernen.

Ich spürte, hier weht ein anderer Wind als in München.

Die Analytikerin gab sich als in Wien geboren zu erkennen, ohne Details, nichts Genaues. Ich trug mir dann im Internet einiges zusammen, eine kurze Erzählung über ihre frühe Kindheit in Wien, ohne genauere Angaben, was die unheimliche Anziehung, die ich von Anfang an empfand, vielleicht noch verstärkte.

Aus München war ich an die große, weite, weiß gestrichene und von Licht und Luft durchflutete Altbauwohnung von Doktor Zu gewöhnt, eine freundliche und harmlose Atmosphäre, zu der nun das eher dunkle und ziemlich enge Apartment von Doktor Von, in dem es immer zu wenig Sauerstoff gab, einen deutlichen Kontrast bildete.

Gemeinsam hatten die Wohnungen der beiden Analytikerinnen nur, dass sie in guten und teuren Stadtteilen lagen und dass die Inszenierung, für die sie genutzt wurden und deren Teil ich war, doch recht ähnlich ablief.

Zu Beginn der Stunde, nachdem die Terminfindung gelungen oder über offene Honorare Klarheit hergestellt war, herrschte zunächst noch ein Zurechtschieben von Dingen, ein letztes Gerücke und Geraschel, Naseputzen, verstohlen auf die Uhr schauen, bevor Stille eintrat und das Atmen eine Rolle zu spielen begann. Wer eröffnete, wer machte den ersten Zug? Meist waren es die Analytikerinnen, die einsetzten, bevor die Stille überhand nahm.

Die Stille ist ja unerträglich. Sie kann zu Herzrasen führen oder zu sofortigem Losweinen, wenn man schlecht drauf ist.

Ein kleiner Unterschied zwischen den beiden: Während Doktor Zu auf die Geschichten, die ich mitgebracht hatte, eher neugierig, manchmal erstaunt reagierte (fand sie etwas eklatant, verriet sie dies durch ein Anheben der Augenbrauen), hatte Doktor Von eine eher gereizte, manchmal desinteressierte Ausstrahlung. Oft stellte sie Verständnisfragen, die mir zeigten, wie wenig sie in die Storys eingestiegen war. Mag natürlich auch an den Storys gelegen haben, darüber gibt es noch viel zu sagen, all die Storys in all den Jahren, verrückt.

Was ich nie vergessen werde, ist Doktor Vons Geruch. Der Geruch, der mich umfing, wenn ich ihre Wohnung betrat.

Der Geruch war im Winter vielleicht noch betonter und in alle Ecken gepustet durch die zu warme Heizungsluft.

Im Sommer war es eher das schläfrige Hängen desselben Geruchs in den Räumen, das Sich-nicht-vertreiben-Lassen durch häufigeres Lüften. Es roch wie bei meiner Großmutter, der Mutter meiner Mutter.

Ich liebte meine Großmutter sehr. Nannte sie immer Omi. Und sie roch verdammt noch mal gut! Ich fühlte mich bei Frau Doktor sehr zu Hause.

Zunächst zweimal in der Woche trat ich nun die Zeitreise an, verließ für eine Stunde das an der Jahrtausendwende über sich selbst hinauswachsende, auftrumpfende Hamburg und verschwand in der sich nach Wiener Nachkriegszeit anfühlenden Alte-Menschen-Höhle, mit ihrer knarzenden Bettbank, auf der ich lag, ihrem Überwurf, dem Wandteppich, dem fest verbauten Bücherregal aus dunkelbraunem Holz, der Messinglampe, der Stehlampe, einer Topfpflanze, der Katze aus Holz. Auf dem Spannteppich noch weitere Teppiche und Läufer, so ausgelegt, dass sie den Weg wiesen. Alles Braun in Braun, ein wenig Grau, das dunkle Rot der Perserteppiche. Ich mag Perserteppiche, bei meiner Oma durfte ich mit dem Kamm die Fransen kämmen.

Es ging bei Doktor Von immer streng zu, anders als in München, wo eher Laisser-faire herrschte. Ich musste mir die Schuhe vor der Tür abstreifen, bei nassem Wetter ausziehen, und zwar ohne dumm zu fragen. Unpünktlichkeit wurde mit strengen Blicken geahndet. Kein »Dann gehen Sie bitte schon rein«, sondern: »Dann gehen Sie eben schon rein«, so als müsste man eigentlich weggeschickt werden.

Es gab Zeitabzug: »Ihnen ist klar, wir können das nicht einarbeiten. Wir müssen die Stunde pünktlich beenden.« Terminverschiebungen waren immer ein großes Problem – »Ich verstehe das nicht, dass sie das nicht einhalten können, das muss besser werden«-, Urlaube schienen fast ungehörig: »Ich dachte, Sie haben kein Geld.« Kurzfristige Absagen waren überhaupt nicht vorgesehen: »Es ist Ihnen klar, dass Sie die Stunde bezahlen müssen? Nicht, dass es dann Diskussionen gibt. Solche Diskussionen führe ich nicht.«

In den ersten Jahren hatte ich das Gefühl, dass es noch viele andere Patienten gibt. Nicht wie beim Zahnarzt, aber doch einige. Sicher kommt jeder immer pünktlich, dachte ich, sodass man sich in dem kleinen Vorzimmer nicht begegnet. Zwischen den Stunden ist immer zehn Minuten Pause. Manchmal kamen mir unsicher wirkende, mittelalte Frauen auf der Straße entgegen oder ich sah auch mal eine Frau im Auto warten, nie einen Mann.

In den Räumen der Praxis, zumindest an den Vormittagen, arbeitete in dieser Zeit wohl auch eine Assistentin, die beim Notieren der Stunden für die Abrechnung bei der Krankenkasse mitzuhelfen schien, was ich aber immer nur dann bemerkte, wenn es »Unklarheiten« bei den Abrechnungen gab, das heißt, wenn ich mal wieder nicht gezahlt hatte. Die Krankenkasse überwies die Beträge immer auf mein Konto, was mich dazu verleitete, das Geld schon mal für anderes auszugeben. Eine neue Schuldenfalle hatte sich aufgetan. Die Assistentin blieb aber so gut wie unsichtbar, eigentlich weggesperrt. Ich kannte sie nur vom Telefon, soweit es überhaupt einen Grund gab, anzurufen, in diesem System der absoluten Termintreue. Wenn die Stunde vorüber war, ging die Analytikerin zurück in ihr Arbeitszimmer, zog die Tür hinter sich zu, und während man sich anzog, konnte man durch den schnell kleiner werdenden Spalt vielleicht noch aufschnappen, wie die Assistentin von den Anrufen berichtete, die in der Zwischenzeit eingegangen waren.

Die Assistentin gab sich ganz anders als die Analytikerin.

Sie sprach in einer hohen, mädchenhaften Stimme, zuckersüß und wie die Güte in Person. »Good cop, bad cop«, dachte ich, doch so einfach war es nicht. Auffällig war, dass sie nichts selbst entscheiden konnte, sondern jede Antwort auf einen Rückruf oder einen zweiten Anruf verschob. Die dabei verwendete Sprache schien etwas aus der

Zeit gefallen: »Das werde ich der Frau Doktor unterbreiten«, hieß es zum Beispiel, wenn man im absoluten Ausnahmefall telefonisch einen Termin verschieben wollte, oder: »Da gebe ich Ihnen einen Rat: Das sprechen Sie bei der Frau Doktor bei nächster Gelegenheit am besten direkt an. Wie wäre das?«

Die feierliche, würdevolle Art der Assistentin mit ihrem unendlichen Respekt vor Doktor Von in Kombination mit den geschäftigen, routiniert wirkenden Abläufen in der Praxis ließen das Bild in mir entstehen, die Analytikerin, die ja vom Alter her schon längst im Ruhestand sein könnte, statt sich hier Stunde um Stunde abzuplagen, sei ein besonders einzigartiger, wertvoller, engagierter, empathischer, aufopfernder, wohlmeinender, guter oder gütiger Mensch, der sich mit dem formellen und oft etwas kühlen Umgang nur schützte.

Und noch etwas führte zu dem Eindruck: Oft, nicht immer, am Ende der Stunde in einem kurzen Moment während der Verabschiedung, schenkte mir die Analytikerin einen Blick. Die großen wasserblauen Augen, in die ich ja sonst nie sehen konnte, weil ich auf der Couch lag, gingen auf, wie die Sonne aufgeht – für den Bruchteil einer Sekunde vielleicht nur – sie strahlten, strahlten, strahlten – und kündeten von Glück, Anteilnahme und Lebensmut. Das Gesicht der alten Frau blieb dabei irgendwie unbeteiligt, aber die Augen – lachten. Jedes Mal aufs Neue berührt von diesem Schauspiel bedankte ich mich so formell wie möglich, mit großem Respekt, verneigte mich kurz und verließ den Raum.