Wer erinnert sich noch an die Zeit, als „bürgerlich“ noch synonym gestanden hat für schlecht, abzulehnen, scheiße? Okay, inzwischen gibt es vielleicht den Bürgersinn, etwas doch sehr Wünschenswertes, wenn sich die Menschen für etwas anderes interessieren als sich selbst, aber da sehen wir ja, daß dieser Sinn gerade bei den Bürgerlichen am wenigsten ausgeprägt ist … Egal, was Euer Mann auf der Couch, heute sagen will: Er ist jetzt wieder da, wo man das Bürgerliche ablehnt, ja bekämpft. Scheiße findet. Er gäbe seine bürgerliche Existenz jetzt auf, hat der Mann auf der Couch gegenüber umsichtig ausgewählten Testpersonen bereits angekündigt – mit so unterschiedlichen Reaktionen wie „Klasse! Das ist konsequent – aber was bedeutet es eigentlich?“ über „Hahaha“ bis zu „Hast Du doch schon längst“. Tja.

Und wieder hat mich die MASCH (Marxistische Abendschule) auf den rechten (linken) Weg gebracht. Weniger in der schönen Lesegrupppe mit Michael Löbig, in der wir Sigmund Freuds „Das Unbehagen in der Kultur“ durchgehen und die mich eher zurückbeamt in die vielen (viel zu vielen?) Stunden, die ich auf der Couch von zwei Analytikerinnen verbrachte und die mich zu dem Mann auf der Couch gemacht haben, der ich heute noch mehr oderweniger bin. Weniger? Nun, vielleicht war ich damals, betreffend die Begeisterung für Freud und Jung und die Psychoanalyse, die im Buch auf vielen Seiten zum Ausdruck kommt, noch etwas unreflektiert gewesen bzw, hatte den „linken Blick“ auf das Thema, den ich durchaus kannte, als unterkomplex abgetan.

Auf diese selbstkritischen Gedanken brachte mich eine weitere Veranstaltung der MASCH, der Samstags-Workshop „Einführung in die Kritische Psychologie“, den der Kritische Psychologe und Organisationstrainer Stefan Kirstein gab, in einem guten besuchten Seminarraum des „Centro Sociale“, letzte Woche auf der Hamburger Schanze. Er bezog sich dabei weniger auf Wilhelm Reich oder die Sexpol-Bewegung mit ihren Ausläufern bis in die 60er, 70er, 80er Jahre (Günter Amendts Sexfront von 1970 erlebte als Das Sex Buch seine letzte Neuauflage 1992), auch nicht auf die linke Sexualwissenschaft wie Reiche, Dannecker oder Bornemann und auch nicht auf die „Kontroverse“ zwischen Psychoanalyse und Marxismus, wie sie von Bernfeld oder Marcuse geführt wurde und deren Verstummen ich sehr bedauere.

Stefan Eckstein bezog seinen Vortrag viel mehr auf die von Klaus Holzkamp begründete „Kritische Psychologie“, eine Denkrichtung, die in den 70er Jahren am Psychologischen Institut der FU in Berlin ihren Ausgang nahm, aber mit ihrer explizit marxistischen Ausrichtung (etwa mit der Bezugnahme auf den sowjetischen Psychologen A.N. Leontjew und seiner „Tätigkeitstheorie“) im undogmatischen Milieu der Neuen Linken wenig Beachtung fand, vielleicht sogar als „stalinistisch“ galt. Holzkamp selber kam um 1970 als Schutzpatron des „Kinderladen Rote Freiheit“ massiv unter Beschuss der lokalen Springer-Presse. Im Jahr 1983 veröffentlichte er sein Hauptwerk Grundlegung der Psychologie und geriet als Marxist in Konflikt mit den liberalen Professoren. In der Folge verlor er 1993 sein eigenes Institut und verstarb zwei Jahre später, wahrscheinlich an gebrochenem Herzen, wie Stefan Kirstein am MASCH-Workshop durchklingen ließ. Obwohl ansonst ganz gut im Sexfront-Stoff, hatte ich bis zu diesem Samstag von Klaus Holzkamp noch nie was gehört.

Der Mann auf der Couch will jetzt nicht doof sagen, daß er kein Bock mehr hat auf Psychoanalyse, aber doch so viel, dass seine Einstellung kritischer geworden ist. Wie sieht nun ein streng marxistischer Blick auf die Psychoanalyse aus? Ich zitiere mal Holzkamp im Original, aus einem Vortrag „Die Bedeutung der Freudschen Psychoanalyse für die marxistisch fundierte Psychologie“, gehalten an der Karl-Marx-Universität Leipzig am 5.Oktober 1983:

„Die im Thema dieses Vortrags gestellte Frage nach der Bedeutung der Psychoanalyse für die marxistisch fundierte Psychologie mag Zweifel darüber hervorrufen, von welchem Standpunkt aus hier gefragt wird: Ist nicht von der Position des Marxismus-Leninismus aus die Psychoanalyse von Anfang an scharf kritisiert worden, und wurde dabei nicht nachgewiesen, daß jede Integration von Psychoanalyse und Marxismus, also ein »Freudo-Marxismus«, welcher Spielart auch immer, unhaltbar sein muß, da die Psychoanalyse wegen ihrer unaufhebbaren Verhaftetheit in der bürgerlichen Ideologie mit dem Marxismus genuin unvereinbar ist? So soll denn gleich zu Beginn meiner Überlegungen klar gesagt werden, daß ich die marxistisch-leninistische Einschätzung, die Psychoanalyse sei in wesentlichen Aspekten biologistisch, individualistisch, psychologisiere gesellschaftliche Konflikte, postuliere einen universellen Gegensatz zwischen der unterdrückenden Gesellschaft und dem ungesellschaftlich-triebbestimmten Individuum, leiste dem Irrationalismus Vorschub usw., im Prinzip für richtig halte. Demgemäß teile ich auf die Auffassung, daß jeder Versuch, in »freudo-marxistischer« Weise den Marxismus, um ihn zum Verständnis der subjektiven Beweggründe der Menschen bzw. Massen zu befähigen, durch psychoanalytische Konzepte zu ergänzen, notwendig auf Kosten der wissenschaftlichen und ideologischen Grundlagen des Marxismus gehen muß.“ *

Im Workshop erklärte uns Stefan Kierstein Holzkamps Herleitung, die Psychoanalyse (in diesem Sinne aber eigentlich auch der Marxismus) greife etwas kurz, weil sie unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft des auslaufenden 19. Jahrhunderts entstanden war – sehr vereinfacht gesagt, wird die Hysterie eines sehr speziellen Menschenschlags, der Wiener Fräulein im Fin de Siecle, absolut gesetzt. Marx und Engels guckten zwar auf die andere Seite der Gesellschaft, aber auch der englische Industriearbeiter des frühen industriellen Zeitalters mag als Anschauungsmaterial nicht ausreichen, wenn die menschliche Psyche und vor allem ihre Möglichkeiten in den Blick geraten.

Diese Schwäche beider Denkrichtungen greift Holzkamp auf, indem er die materialistische Denkweise sozusagen in die Evolutions- und Menschheitsgeschichte zurück verlängert und die Entstehung der Psyche nicht spekulativ, sondern historisch-empirisch nachvollzieht. Aus ihrer Elementar- und Grundform entwickelt er verschiedene Differenzierungs-Stufen, entlang derer sich über Millionen Jahre die Lern- und Entwicklungsfähigkeit von uns heutigen Menschen entwickelt haben. Im Zentrum dieser Fähigkeiten steht am Ende die Fähigkeit, zu unterscheiden (etwa: Habe ich Futter gefunden – oder bin ich Futter?) und damit verbunden, sich zu entscheiden. In den Dimensionen „Emotion“, „Kognition“ und „Motivation“ zeigt Holzkamp, dass der Mensch zwar sowohl unter gesellschaftlichen Bedingungen steht, wie aber auch selbst diese Bedingungen schafft, dass er dabei aber immer über die von der Evolution eingeschriebene Fähigkeit verfügt, sich individuell zu entscheiden – und zwar nicht nur zwischen „H&M“ und Amazon. Diese „Handlungsfähigkeit“, die dem Menschen überhaupt erst ermöglicht, an der gesellschaftlichen Reproduktion teilzunehmen, ist ein Leitbegriff bei Holzkamp. Der bürgerlichen Psychologie wirft er vor, diese Handlungsfähigkeit nicht nur nicht zu entwickeln, sondern den Menschen in das vorgefundene, als naturhaft empfundene kapitalistische System anzupassen. So gesehen wäre die Psychoanalyse ein „bürgerlicher Traum“, ein Kacktraum, Scheiße sagt man nicht.

Uff und Herrje. Wurde der Mann auf der Couch von seinen liebevoll „Tanten“ genannten Analytikerinnen Doktor zu und Doktor Von „angepasst“ – oder war es selbst dafür zu spät? Hahaha. Davon mehr nächste Woche, mag jetzt nicht mehr. Vielleicht wollt Ihr Euch am folgenden Auszug über die „50 Minuten“ einer Analysestunde selbst einen Eindruck verschaffen.

* zitiert aus: Forum Kritische Psychologie 13 (1984), Berlin

50 Minuten

Auszug aus: Mann auf der Couch, Textem Verlag 2021, Seite 330

Das meiste im Leben vergisst man, auch die Inhalte einer 20 Jahre langen Psychoanalyse. Träume vergisst man ohnehin ganz schnell, aber auch das in der Stunde Besprochene prägt sich nicht viel besser ein.

Ich kann mich erinnern, einmal in der Stunde geweint zu haben, oder war es öfter – egal. Ich hatte mit Doktor Von in Hamburg auch schlimmen Streit, der mich die Tür ins Schloss knallend die Praxis verlassen ließ. Was der Grund dafür war, erinnere ich allenfalls vage, wahrscheinlich ist es um nicht oder eben doch bezahlte Honorare gegangen.

Meine Analytikerin, sie war ja schon älter, vergaß noch schneller als ich, nämlich oft von Stunde zu Stunde. Was sie nie vergaß, war, die Sitzung nach 50 Minuten jäh abzubrechen, indem sie in ihrem Stuhl in eine aufrechtere Position wechselte, mit den immer gleichen Worten: »An dieser Stelle müssen wir unterbrechen. Wir können das Thema aber gerne in der nächsten Stunde fortsetzen. Wir sind verabredet, ja?«

Ihr Behelfsmittel, so pünktlich zu sein, war ein Wecker, der am Fensterbrett stand und den sie immer im Blick hatte. Diese Verabredung zur Fortsetzung des soeben Besprochenen durfte man aber nicht allzu wörtlich nehmen, denn wenn man in der darauffolgenden Stunde wirklich anschließen wollte und darauf eingestellt war, von einem Traum nun Teil II durchzugehen, erging schon mal die Bitte: »Können Sie den Anfang noch einmal zusammenfassen?«

Das wirkt wie kleinliche üble Nachrede, ich meine es aber gar nicht so. Eher steckt darin die Erkenntnis, dass es in einer psychoanalytischen Stunde nur zu einem kleineren Teil darum geht, was gesagt wird und welcher Logik das Erzählte folgt. Es geht um etwas anderes.

Man könnte auch mit dem Traum vom letzten Mal noch mal ankommen. Schon darin, wie anders er nun erzählt würde, läge wahrscheinlich interessanter Stoff.

Immer dahin schauen, wo man nicht sehen kann. Dahin hören, wo nichts gesagt wird. Die Magie einer solchen Stunde liegt darin, dass alles, wirklich alles zum Material der Betrachtung werden kann – wie in einer Raumkapsel, in der alles schwerelos ist und das gleiche Gewicht hat, nämlich keines.

Weil die Psychoanalyse als Wissenschaft etabliert ist, mag man denken, es gehe dabei sehr intellektuell und kopfgesteuert zu – zumindest war dies meine Erwartung und vielleicht auch meine Hoffnung, weil ich mich im Kopf beweglicher fühle als in manchem Anderen.

Ich glaube auch nicht, dass der Analytiker nach Plan vorgeht oder sich zwischen den Stunden viel überlegt (vielleicht tue ich manchen unrecht damit). Eher schöpft er aus dem Augenblick und der konkreten Situation in der Stunde und versucht, die Dinge möglichst gleichmäßig im Fluss zu halten.Alles ist wichtig, alles ist interessant, zunächst wird nicht unterschieden.

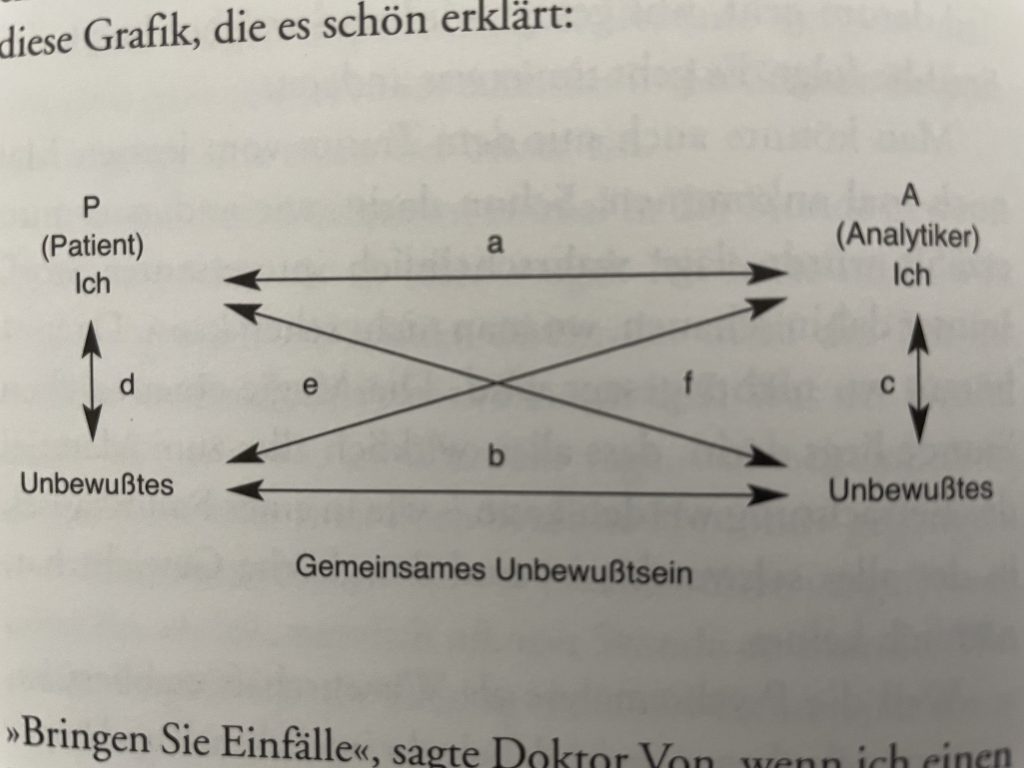

Und der Analytiker muss natürlich sehen, wie sich die Beziehung zu dem Patienten entwickelt, denn eigentlich passiert alles innerhalb dieser Beziehung. Ein gemeinsames Unbwußtes entsteht, als Raum, in dem Entwicklung möglich ist, in dem der Analytiker wie der Patient gleichermaßen mit dem „Ich“ und mit dem „Unbewußten“ arbeiten. Ich fand diese Grafik, die es schön erklärt.

»Bringen Sie Einfälle«, sagte Doktor Von, wenn ich einen Traum erzählt hatte. Einfälle, das sind Anfangsgedanken, erste Gedanken, noch weniger entwickelt als Ideen – und natürlich bei Weitem keine Interpretationen oder Analysen. Mit den Einfällen spielen, ihnen Raum lassen zur Entwicklung und zur Verbindung kann viel fruchtbarer sein, als die Wahrnehmung ungeduldig früh auf Thesen oder Erkenntnisse zurechtzustutzen.

Damit geht einher, dass die Psychoanalyse – ich habe es so erlebt – eher keine großen »Durchbruchserkenntnisse« bietet – etwas, auf das ich insgeheim vielleicht immer noch warte und warum ich auch nicht loslassen kann. Da muss doch was sein! Die große Aha-Erkenntnis, die Struktur und Sinn erkennen lässt im Chaos des Erlebten. Der Puzzlestein, der fehlt.

Meiner Analytikerin, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es eher darum, jede Verklumpung, jede Betonung, jede monokausale Herleitung zu vermeiden. Immer wenn ich mit einem »großen Ding« ankam, wies sie mich zurück bzw. überhörte meine Ausführungen so lange, bis ich müde wurde, sie fortzusetzen.

Es kam vor, dass sie, während ich sprach – manchmal beobachtete ich sie aus meiner liegenden Position aus den Augenwinkeln -, gereizt aus dem Fenster guckte oder unvermittelt aufstand, um am Fensterschloss herumzunesteln. Da sie ebenerdig wohnte, hatte sie, das hatte ich mitbekommen, eine besondere Einbruchssicherung einbauen lassen, mit der Folge, dass sich das Fenster nur mehr schwer öffnen liess beziehungsweise nicht recht in Kipp-Stellung zu bringen war, dummerweise die Stellung, die während psychoanalytischer Sitzungen die gefragteste ist.

Doktor Von sagte nicht viel über die Jahre. Während der 15 Jahre mit ihr wünschte ich mir oft, sie würde mehr sagen. Obwohl mir das, was sie sagte, selten passte oder genügte. In manchen Punkten kam es auch zu Streit, oder eher zu einem Protestieren meinerseits, denn sie ließ sich auf Streit nicht ein.

In der Regel war es aber so, dass sie kaum etwas sagte – und das wenige wirkte eher so, als verwende sie die Formulierungen bei jedem anderen Patienten auch. Und schon schleicht sich ein beleidigter Ton ein … In den Jahren mit der Analvtikerin in Hamburg war ich tatsächlich oft beleidigt, fühlte mich nicht richtig erkannt, falsch oder gar nicht verstanden. Im Nachhinein erkenne ich, wie wichtig es war, dass mir nicht alles abgenommen wurde. Dass ich nicht mit allem durchkam. Vielleicht das erste Mal im Leben.

Heute, wo ich Doktor Von nicht mehr sehe, fehlen mir ihre Bemerkungen. Was mir damals banal und beliebig erschien, kommt mir heute weise vor. Hier eine Auswahl wiederkehrender Bemerkungen. Viele waren es nicht.

»Guten Tag«

Begrüßung. Dazu kein Händedruck während der letzten Jahre, Doktor Von hatte Angst vor Infektionen. Immer mehr Menschen teilen diese Angst. Im Kino laufen Spots übers Händewaschen. Seit 2020 Corona.

»Daaankeschön«

Einmal im Monat, wenn ich das Arte-Magazin mitbrachte. Das lang gezogene A hatte was Ironisches, Herablassendes – ein wenig der Ton gegenüber einem kleinen Kind, das ein besonders tolles Weihnachtsgeschenk gebastelt hat. Dazu sah sie mich kurz fest an, mit Augen, die hellblau waren und wirkten, als könne sie von ganz tief innen heraus schauen.

»Sie können schon reingehen.«

War für mich die Aufforderung, vom Vorzimmer aus, wo ich meinen Mantel abgelegt und bei schlechtem Wetter die Schuhe ausgezogen hatte, schon mal in das Behandlungszimmer zu gehen. Die Aufforderung war insofern sinnvoll, als die Analytikerin zuerst noch in ihr Wohnzimmer oder Arbeitszimmer ging, um ihre Mappe zu holen, mich also zunächst allein ließ.

Die Mappe, so viel konnte ich nur erraten, enthielt verschiedene Unterlagen, in den ersten Jahren die Fotokopien von Einreichungen bei der Krankenkasse, überlassenes Material zur Rückgabe, etwa Zeitungsartikel, die ich manchmal gebracht hatte und die sie akkurat, wie um sich zu entlasten, in der nächsten Stunde wieder zurückgab, und eine Tabelle der abgehaltenen Stunden, in der die beginnende Stunde abgehakt wurde. Diese Tabelle, auch das bekam ich mit der Zeit mit, bildete die Grundlage für die Abrechnung.

Da mein Ankommen und das darauf folgende Abzweigen der Analytikerin in ihr Büro immer genau gleich abliefen, hätte man sich die Bemerkung „Sie können schon reingehen« nach einigen wenigen Malen sparen können. In unserer Konstellation war aber das Interessante, dass ich die Bemerkung jedes Mal und über all die Jahre förmlich erzwang, indem ich eben nicht selbstständig schon mal losging, sondern wie angewurzelt im Vorzimmer stehen blieb – bis das erlösende »Sie können schon reingehen« kam. Erst dann schritt ich in das Behandlungszimmer, in einer seltsam formatierten Choreografie, wie aufs Schafott, Last Man Standing, an den Film musste ich oft denken.

Wollte ich damit Macht demonstrieren und die Analytikerin zu etwas zwingen, und sei es nur zu diesem »Sie können schon reingehen«? Oder wollte ich, eher im Gegenteil, also unterwürfig, immer wieder beweisen, in einer verqueren sexuellen Symbolik, dass ich KEIN Eindringling bin, der einfach in das Zimmer stürmt und es sich »nimmt«?

Im Hamburger Behandlungszimmer empfing mich sofort eine besonders abgestandene Luft, gesättigt vom Angstschweiß der Patienten vor und nach mir, der sich in den Überwurf der Couch gefressen hatte. Die Couch war schon alt und wackelig, ich musste mich vorsichtig darauflegen. Da ich groß bin, ragten meine Füße über und kamen einer Stehlampe, die da stand, gefährlich nahe sowie einer Katzenfigur aus Holz, die mich mit toten Augen anstarrte. Ich war also reingegangen.

„Wie geht es Ihnen?«

oder

„Wie geht es Ihnen heute?«

Zwischen den beiden Fragen liegen für mich Welten. Während ich die erste Formulierung eher zum Anlass nahm, meine Befindlichkeit leitartikelhaft aus einem größeren Zusammenhang heraus zu entwickeln, etwa den Veränderungen in der Medienbranche, verleitete mich die zweite, wie es mir heute gehe, eher dazu, aus dem Alltag zu schöpfen und in einer schon vorweg interpretierenden Weise zu erzählen, welche Widrigkeiten mich gerade im Job oder mit den Kindern – in der Reihenfolge – plagten. Beides war nicht ideal.

Von Frau Doktor Zu in München war ich ein fast asiatisch gleichbleibend höfliches Interesse an meinen Storys und Betrachtungen gewohnt, im Sinne von »Ah ja, sehr interessant«. Doktor Von in Hamburg dagegen drohte dabei oft einzuschlafen, was ich an ihren tiefer und länger werdenden Atemzügen zu erkennen glaubte.

Diese Episoden aus dem Leben des Stadtneurotikers führten auch deshalb zu einem Gefühl zwischen Themenverfehlung und Ratlosigkeit, weil die insgeheim erwartete Reaktion in Form von Nachfragen, Ermahnungen oder Verhaltensanweisungen konsequent ausblieb. Oder so banal ausfiel, dass ich sie, zumindest in der Situation, nicht recht ernst nehmen konnte.

»Wie ist es Ihnen ergangen?«

Klassischer Doktor-Von-Sprech, den sie immer dann verwendete, wenn durch Urlaube oder sonstige Umstände die Abfolge der Stunden länger unterbrochen waren. Ich mochte die Frage, ich fand sie immer freundlich gemeint, anteilnehmend. Jedoch fuhr ich nur selten in den Urlaub, ein Grund war, dass die Urlaubsmeldung fast nie ohne Ärger verlief. Bei den ohnehin schon mit belegter Stimme vorgebrachten Ankündigungen fühlte ich mich jedes Mal wie vor einem Vorgesetzten, der den Urlaubsantrag des Mitarbeiters als Zumutung empfindet.

Da die Analytikerin von meiner über lange Jahre schlechten finanziellen Situation wusste, wies sich mich auch gerne darauf hin, dass ich mir eigentlich gar keinen Urlaub leisten könne. Das deprimierte mich doppelt, diese demütigende Unfreiheit und ihr demütigender Grund. Die negative Prognose der Analytikerin bezüglich meiner Urlaube bewahrheitete sich noch insofern, als Urlaube tatsächlich nicht viel zur seelischen Gesundung beitrugen, das wurde doch eher in den Stunden mit der Analytikerin geleistet. Die Welt draußen kann warten.

»Haben Sie was geträumt?«

oder

»Haben Sie einen Traum mitgebracht?«

Die meisten Stunden verliefen so, dass ich mit der Schilderung aktueller Ereignisse begann, die sich seit der letzten Sitzung in meinem Leben ereignet hatten.

Das konnte alles sein. Nach circa 20 Minuten – oft gab es während dieser Zeit keine Reaktion der Analytikerin, sodass meine Erzählungen scheinbar ins Leere liefen – hatte ich meinen Wochenrückblick abgeliefert, sicher auch manches bewusst übergangen, und es entstand eine Pause, vielleicht auch ein Überdruss, zu lange Dinge erzählt zu haben, die nicht hierher gehörten, oder sie in einer Weise erzählt zu haben, die nirgendwohin führte.

Zwar ist nichts falsch in so einer Stunde, das heißt aber nicht, dass alles richtig wäre.

Wenn die Frage nach den Träumen kam, begann die eigentliche Stunde, deshalb geht man ja auch zu einer Analytikerin, alles andere wäre ja Verhaltenstherapie – all das »Wie fühlt sich das nun an«-Gerede, auf das ich aus meiner Rolle als »Analysand« geringschätzend herabblickte, obwohl ich solche »verhaltenstherapeutischen« Angebote in anderen Zusammenhängen – etwa bei Problemen mit den Kindern – durchaus in Anspruch nahm und sie sich oft als »analytischer« und dabei auch irgendwie effizienter herausstellten als viele meiner heiligen Stunden.

Doktor Von sprach den Unterschied zwischen Therapieformen mit keinem Wort an und es war nicht einmal klar (und ich traute mich auch nicht zu fragen), ob es nun tatsächlich eine Analyse war, was hier stattfand. Das war eine ihrer größten Stärken: dass sie nie nur einen Augenblick infrage stellte, was sie hier tat und wie sie es hier tat.

Sowohl die Lebens- wie die akademische Geschichte meiner »Tante«, ihre Veröffentlichungen und der ganze Stil der Stunden wiesen sie eindeutig als Analytikerin aus. Die auf den Honorarnoten verrechnete Leistung war als »therapeutische Sitzung« bezeichnet. Im Gespräch unterhielten wir uns aber immer über die »Stunde«, sprachen von der »letzten Stunde« oder von der nächsten.

Heute glaube ich, dass ich es vielleicht in der Hand gehabt hätte, diese Stunden auch anders zu gestalten. Ob es was geändert hätte, weiß ich nicht. Im Buch Die Kunst des Anfangs von Anita Eckstaedt wird beschrieben, wie schwierig die Gestaltung eines psychoanalytischen Erstgesprächs für den Analytiker ist und wie viel davon abhängt, ob und wie es gelingt. Ich denke, das gilt für den Anfang jeder Stunde. Ich will damit nur zugestehen, auch der Analytiker hat seine Mühe, mit den kindlichen Tyrannen und Diktatoren auf der Couch.

»Bringen Sie Einfälle.«

Die Aufforderung, den soeben erzählten Traum zu interpretieren – dieses Wort verwendete Doktor Von allerdings nie. »Bringen Sie Einfälle« ist offener, lässt mehr zu.

»Da müssen Sie mit der Frau sprechen«

oder

»Haben Sie schon gesprochen mit der Frau?«

Es passiert mir im Job immer wieder, mit einzelnen Personen in unkontrollierbare Konflikte zu geraten – oft ist Konkurrenz das Motiv oder enttäuschte Zuneigung, die in Aggressionen und schlimme Hassgefühle ausarten können. Konstellationen, in denen ich, für mich ununterscheidbar, zugleich Opfer und Täter bin.

Doktor Von pflegte diese mit immer neuen Gegebenheiten ausgeschmückten Schilderungen – monatelang ging es etwa um eine Grafikerin, der ich in tiefem Hass verbunden war – mit dem immer gleichen Satz abzukürzen: »Haben Sie mit der Frau geredet?« Hatte ich natürlich nicht. In der Stunde blieb mir damit nur, den Vorschlag aufzugreifen und Besserung zu geloben, eventuell war ich auch schon mit der Ausrede »Habe ich versucht, hat aber nichts gebracht« gescheitert, denn da lautete die Antwort schlicht: »Dann müssen Sie noch einmal sprechen.«

Mein Instinkt, der eher auf das Mildestimmen von Großmüttern oder das Abarbeiten von Arbeitsaufgaben ausgerichtet ist, befahl mir, hier einen Gang höherzuschalten und schon »bis zum nächsten Mal« eine konkrete Hausaufgabe zu vereinbaren, eben das Gespräch mit der Grafikerin erneut zu suchen. Keine Reaktion.

Und bald habe ich dann auch gelernt, dass das Thema nie mehr angesprochen würde, es sei denn, ich täte es.

Hier wird einem nichts abgenommen.

All meine kindischen Ich-machs-wieder-gut-Angebote führten ins Leere – und bei mir dann doch zu der Erkenntnis, dass einzig und allein ich dafür verantwortlich bin und es in der Hand habe, mit Konflikten auf eine erwachsene und meiner Erfahrung entsprechenden Art umzugehen. Ich bin nicht mehr das kleine Kind, dem die Omi sagt: »So, jetzt geh und entschuldige dich.«

Es geht nicht darum, Aufgaben zu erledigen und der Analytikerin zu gefallen und um Vergebung zu betteln. Wer, wie ich, katholisch auf Beichte und Buße gepolt ist, tut sich mit so was schwer. Wer sich in der Religion ganz gut aufgehoben fühlt, oder zumindest immer wenn es passt, weil wir da die Kinder Gottes sind, wird die Psychoanalyse stets als Zumutung empfinden. Denn sie sagt, wir sind nicht die Kinder.

»In der Regel ist es so, dass die Menschen so lange kommen, solange es etwas zu besprechen gibt.«

Nicht in die Karten schauen ließ sich meine Analytikerin, wenn es um meine persönliche Behandlung ging. Sie verweigerte konsequent – über Jahre – jede reflektierende Sicht auf die Behandlung, so was wie »Feed-back« oder eine Diskussion über den Stil der Sitzungen kamen nicht infrage. Im zehnten, zwölften Jahr begann ich immer wieder mal nachzufragen, wie lange ich denn noch kommen solle und was denn die Perspektive der Behandlung sei.

Wobei, so forsch, wie es hier klingt, wagte ich nicht zu fragen. Ich bekam dann Antworten im Ton der langjährigen deutschen Bundeskanzlerin.

Zum Beispiel: »In der Regel ist es so, dass die Menschen so lange kommen, solange es etwas zu besprechen gibt.« Oder: »Wenn es erwas zu besprechen gibt, ist es auf jeden Fall gut, wenn Sie kommen.«

Dagegen kann man nicht viel sagen. Nur jetzt kann ich nicht mehr kommen.