Muss immer alles in Verzweiflung, Müdigkeit, Überforderung seinen Ursprung haben? JA, unbedingt JA. Es war so eine Situation. Ich helfe Eva bei einem Büchertisch auf der „Hambuch“ im Lichthof der Stabi, wunderbarer Ort. Beide sind wir müde, Eva lässt sich schon die Füße massieren unterm Tisch. Es ist Abend, wir wollen bald los. Wir beginnen, die nicht verkauften Bücher wieder in ihre Kartons zu tun, ich trage schon mal raus, draußen ist es dunkel, nass. Als ich von einer Tour mit Sackkarre zum Auto zurückkomme, sind Evas Lebensgeister wieder erwacht. Sie will noch bleiben. „Francesca hat mich gerade auf ein Glas Wein eingeladen.“ Ich erschrecke. Wein! Teufelsdroge (für mich). So flexibel bin ich nicht, ich war auf nach Hause fahren eingestellt. Ich hasse mich dafür, nicht so flexibel zu sein. Ich hasse mich für alles. Wie konnte ich mich, uns, in DIE LAGE bringen? DIE LAGE. Mein inneres Betriebsystem (ganz schön doofer Begriff, für einen, der jahrzehntelang in Psychoanalyse gelaufen ist), stürzt komplett ab. Nimmt keine Befehle mehr. Innerlich ausser Kontrolle höre ich mich äußerlich Eva beschimpfen: „Und wieder hast du mich in eine Falle gelockt!“ HALT, HALT.

Das soll hier jetzt nicht eskalieren. Vor allen Leuten. Ich atme durch (Habe ich das überhaupt getan? Vielleicht ja doch.) und richte mich zu voller Größe auf. „Okay, lass uns ein wenig NETWORKEN. Wie Du eben sagtest, solche Veranstaltungen sind am Abend am schönsten, wenn alle, im Gefühl, etwas geschafft zu haben, ENTSPANNEN. Da entstehen BINDUNGEN, Freundschaften.“ Auch das höre ich mich mehr sagen, als dass ich es sage. Es kommt so raus aus mir.

Es gab Zeiten, da habe ich es gehasst, über den MAC zu reden

Eva hat bisher alles geduldig mit gemacht. In perfekter Paar-Choreographie nehmen wir Kurs auf eine entfernte Bekannte, eine Erbin (in echt), die gerade für den Verlag, in dem auch „Mann auf der Couch“ erschienen ist, ein kleines Handbuch übers Erben schreibt. Damit ich nicht beleidigt auf der Seite stehe, stellt mich Eva als Autoren vor. „Hast du Michaels Buch gelesen“, fragt sie fröhlich die Erbin. „Ehrlich gesagt nicht“, sagt die, „ich habe gehört, das ist so deprimierend. So düster.“ (Von wem hat sie das wohl gehört, denke ich streitlustig, denn schon seit längerem habe ich Eva im Verdacht, sie hätte in der Zeit der Trennung schlecht über den MAC geredet. Geht ja gar nicht.)

„Und …“, fragt die Erbin, „wart ihr nicht mal getrennt?“ Nach der Pflichtmeldung, wir würden es wieder probieren, lenkt Eva das Gespräch geschickt auf das Thema Psychoanalyse und veranlasst die Erbin damit zu einer Nachfrage bei mir, wie denn das mit der Psychoanalyse gewesen sei, um die das Buch sich offenbar drehe, sie habe es ja nicht gelesen.

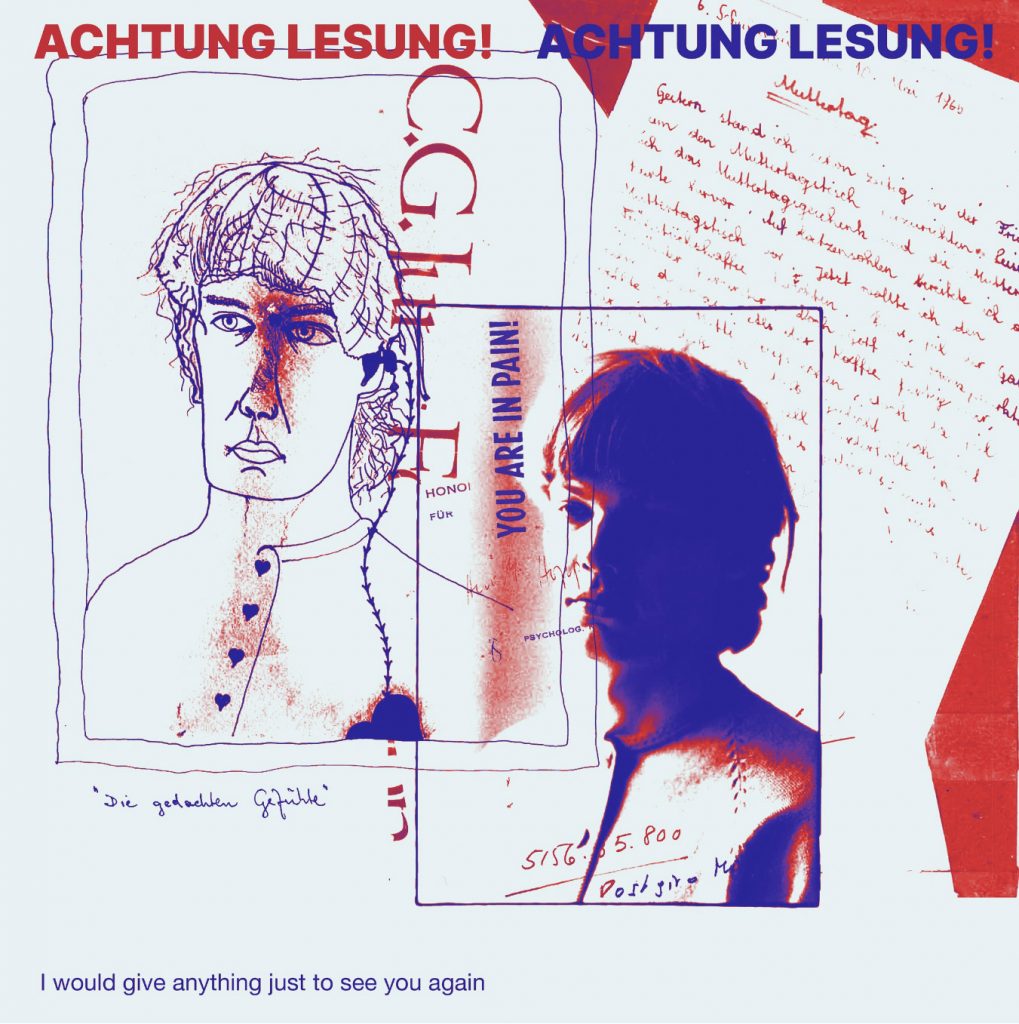

Es gab schon Zeiten, da habe ich es gehasst, über den MAC zu reden. Da sollte er eher endlich vorbei sein. Seit einem Jahr versuche ich, ihn in etwas anderes zu überführen. Um ihn als mein Alter Ego, meine Marionette deutlich zu machen (literarische Figur!), kommt er hier im Blog meist in dritten Person vor, „der MAC“, macht dies und das. Aber an dem Abend, im Lichthof der Stabi, habe ich wieder voll Bock (!?!?!) der MAC zu sein.

„Naja“, sage ich, wie so ein eitler Autorenfatzke, „das sind so mehrere Ebenen, meine Kindheit im Wien der Nachkriegszeit, meine Politisierung, meine Karriere in den Medien, meine privaten Katastrophen – aber immer alles sozusagen von der Couch aus erzählt, wie es sich bei den beiden Analytikerinnen dargestellt hat – so war der Ansatz, vielleicht nicht ganz durchgehalten“ – ein wenig Selbstkritik wirkt immer sympathisch. „Und in der zweiten Hälfte“, höre ich mich wieder sagen, mehr als ich es sage, „fokussiert das dann auf meinen Kampf um meine zweite Analytikerin“ – „Die geliebte Doktor Von!“ ruft Eva dazwischen – „wie ich ihr, als die Analyse eigentlich schon erschöpft war, eine Menge Opfergaben bringe, um sie für immer zu gewinnen – und wie sie mich knallhart zurückweist und ich am Ende Türen knallend die Praxis verlasse.“ Pause. „Ein Jahr später stirbt sie.“ Das war nicht leicht für mich, jetzt hatte ich sie wirklich verloren (ich konnte mich nicht mehr aussöhnen) – sowas kann ich jetzt gesagt haben, ich weiß es nicht mehr. „Und dann“, ich bin aus der Selbstrührung wieder erwacht, „ dann wird es noch so eine Art Krimi, als ich im Internet suche, wo sie begraben wurde, bzw. zur letzten Ruhe gerbacht – in White Plains, einer Stadt in New York.“

Ist die gescheiterte Beziehung zur Analytikerin das eigentliche Thema des MAC?

… in allen ihren umwegigen (als ich die halbe Hamburger Verlagsszene einbinde, um für sie ein Buch zu machen) abenteuerlichen, crime-mässigen Dimensionen, möchte ich dem Zwischentitel noch hinzufügen. Was für eine tolle Geschichte! Meine Selbstbegeisterung ist wieder angesprungen. Bei Lesungen oder in der Auswahl der einzelnen MAC-Kapitel, die ich hier im Blog schon erschienen ware, habe ich das Kapitel „Anfang vom Ende“, in dem die letzte Phase der therapeutischen Beziehung zu der Analytikerin AvR und ihr Scheitern fast dokumentarisch ausgerollt wird, immer weggelassen, nicht genommen, nicht berücksichtigt. Es erschien mir zu speziell, zu „viel“, mit all den Dokumenten drin, zu schräg, zu ausufernd. Vielleicht war es auch Scham, mich in diese LAGE gebracht zu haben.

Heute empfinde ich das ganz anders, das Kapitel scheint mir der SCHLÜSSELTEXT im Buch zu sein und im STORYTELLING sicher das beste, das mit dem meisten POTENTIAL, steckt da nicht eine ganze Netflix-Serien drin – die sich noch ergänzen ließe durch die im Buch an anderer Stelle formulierte Storyidee „Der letzte Patient“ – der ich gerne gewesen wäre, alle anderen (Patienten) aus dem Feld geschlagen … Vielleicht war ich es auch!

Bookmark setzen! Idealer Stoff für die Weihnachtszeit! Das Original-Kapitel in voller Länge

Lesezeit: 40 Minuten? Steckt in dem Kapitel wirklich MEHR drin? Oder ist es eh schon ZU VIEL? Bildet sich der MAC was ein? Oder ist was dran, an diesem Mikromakrodrama aus der Welt der Psychoanalyse, da, wo sie, die Analyse, ein wenig … ausufert?

Originaltext “Anfang vom Ende”, aus: Mann auf der Couch, Textem Verlag, Hamburg 2021:

Ich wache auf, mit nassgeschwitztem T-Shirt. Es ist heute, ich bin in unserem Hamburger Haus. Ich rufe: »Oma, Oma, bist Du da?« Ich springe auf, erwache langsam aus dem Traum. Nein, sie ist nicht da. Sie ist ja tot. Aber wo ist sie, tot? Die Leiche? Die Antwort ist schrecklich: Sie verwest in ihrer Wohnung. Köstlergasse Nr. 12, Wien-Gumpendorf.

Sie verwest da, weil ich sie seit 30 Jahren nicht mehr besuche, seit sie gestorben ist. Nicht mehr für sie da war. Mich nicht gekümmert habe. Die Wohnung sogar befleckt. Hat sie die Spermaflecken am Sofa gesehen? Am Ende habe ich die Wohnung kampflos aufgegeben, die Möbel lieblos verramscht. Heute könnten wir, Omi und ich, gar nirgends mehr hin. Meine Schuld. Kannst Du mir verzeihen?

Es kann bis Mittag dauern, bis ich aus dem Traum erwache. An manchen späten Nachmittagen, wenn die Sonne untergeht und ich mit dem Auto in Hamburg unterwegs bin, am stärksten ist es im Herbst, führt mich dieses Licht direkt ins Wien der 50er Jahre: Häuser, Straßen im schräg einfallenden Licht des Nachmittags, der sich zum Abend neigt. Die Menschen bewegen sich wie in Zeitlupe. Lieber Gott, erhöre mich, lass die Welt jetzt noch langsamer werden, erstarren. Eine Zeitreise. Was hätte ich denn in der Vergangenheit zu erledigen?

Warum bin ich so lange »in Analyse« gegangen? Weil ich sie als Zeitreise missverstand? In eine Vergangenheit, die längst geplündert ist? Warum fällt es mir so schwer, das Ganze zu beenden, einfach hinter mir zu lassen? Warum muss ich mich entlasten, indem ich die Öffentlichkeit suche, um mein Erleben mit anderen Menschen zu teilen? Warum ertrage ich es nicht alleine? Warum kann ich nicht auch mal was mit mir selber ausmachen? Wer soll wovon überzeugt werden? Sind doch alle schon überzeugt.

Meine Frauen, Pia und Eva, und die sechs Kinder wissen, dass mir die Psychoanalyse alles in allem gut getan hat, und damit ihnen auch. Sie hat zur Stabilität und zur Intensität unserer Beziehungen beigetragen. Sie hat nicht nur mich, sondern auch vieles in der Familie geheilt. Hat uns die kräftezehrende Trennungs- und Neufindungsphase gut überstehen lassen. Man wird achtsamer, denkt mehr nach, bespricht Dinge. Man holt sich auch sonst Hilfe. Die Kinder lernen, sich zu helfen.

Die jüngeren Kinder sehen meine ewigen Besuche bei »der Tante« vielleicht auf einer Ebene mit den anderen Marotten, die sie von ihrem Vater kennen – von denen sie aber auch ahnen, dass sie ihn zum Funktionieren bringen: die Zeitschriften, die Bücher, die Schallplatten, der nervige Kult um den Plattenspieler … irgendwie gehört das alles zu ihm und fügt sich zu dem Bild des Vaters, mit dem sie überwiegend doch gute Erfahrungen gemacht haben.

Die älteren Kinder gehen selbst in Analyse oder sind es gewohnt, sich Hilfe bei Therapeuten zu holen. Niemand aus der Familie rechnet mir vor, wie viel Geld ich über die Jahre dafür ausgegeben habe. Ein Auto hätte man davon kaufen können, oder zwei. Also könnte alles gut sein. Ich könnte mich um andere Dinge kümmern.

Aber da ist etwas, das sich nicht abschließen lässt. Das mich quält. Das mich schwächt und belastet. Für das mir die Worte fehlen. Vielleicht hat es mit dem missglückten Ende zu tun.

»So eine Psychoanalyse können Sie natürlich nicht vom einen auf den anderen Tag einfach beenden«, sagte mir ein Osteopath, zu dem ich wegen verschiedener körperlicher Gebrechen immer wieder mal gehe. »Das ist, wie wenn Sie ein starkes Medikament zu plötzlich absetzen.« Der Mann hat Recht, denke ich. Eventuell sollte ich nochmal anrufen und versuchen, eine Art nachgeholter Abschiedsstunde (oder zwei?) zu verabreden. Habe ich noch nicht gemacht.

Ich wage es nicht, anzurufen. Was wäre, wenn die Analytikerin wirklich zu alt wäre, wirklich krank, hinfällig, tot? Sie hat mir immer nur ihre professionelle Seite gezeigt, die strukturierte Begegnung innerhalb der streng bemessenen 50 Minuten und die sehr formellen Begrüßungen und Verabschiedungen. Wünsche ich mir heute vielleicht, dass sie tot ist, sie es mir damit abnimmt, die Sache zu einem Ende zu bringen? Mein Gott!

Doktor Von ließ sich nie in die Karten schauen. Ein paar Mal sprachen wir über eine Jung-Biographie, die ich gerade las, oder sie empfahl mir auch psychoanalytische Literatur, etwa das Buch der Französin Janine Chasseguet-Smirgel, »Zwei Bäume im Garten«. In der Zeit, als ich mit den Drogenproblemen meines Sohnes Tom beschäftigt war, suchte sie mir Autoren und Literatur, die mir weiterhalfen. Mir hätte es gut gefallen, den Stunden auch ein wenig den Charakter eines literarischen Salons zu geben, und eine Zeit lang war meine Analytikerin auch dafür ansprechbar. Ich war immer damit erfolgreich, wenn ich etwas über Thomas Bernhard erzählte. Wie ich war sie Fan, ließ dann ihre Begeisterung auch erkennen und für Momente schienen die festgelegten Rollen innerhalb unserer Beziehung aufgelöst. Unserer Beziehung, die jetzt zu Ende ist.

Muss es noch zu einer Art Live-Begegnung kommen, ist es das, was ich suche? Ich hatte in der ersten Zeit der Analyse in Hamburg (als ich sehr engagiert dabei war, zwei Stunden in der Woche) geträumt, dass die Analytikerin Essen gibt für alle ihre Patienten, so ein geselliges Beisammensein, dann und wann.

So was kann es natürlich nicht geben, es widerspricht dem Grundgedanken der Diskretion, des persönlichen Raums, der geschaffen wird. Ein Kontakt außerhalb der Stunden ist nicht vorgesehen, was der Situation etwas Irreales verleiht. Ich habe die Hamburger Analytikerin all die Jahre nie außerhalb ihrer Räume gesehen, sie könnte auch ein Hologramm sein. Einmal ließ sie durchblicken, dass sie Auto fahre, das beschäftigte mich. Auto fahren! Klar, ich treffe mich auch nicht mit meinem Zahnarzt privat, oder mit meinem Orthopäden, auch nicht mit dem Osteopathen. Aber für mich könnte sie doch eine Ausnahme machen.

Ist es nur das Kind in mir, das nicht übersehen werden will, das Kind, das das bravste Kind sein will, das mich nicht zur Ruhe kommen lässt? Oder möchte ich Von wirklich noch beanspruchen, auf meinem langen, verschlungenen Weg zum Erwachsenwerden, zehn Stunden noch, dann haben wir’s, dann verstehe ich mich endlich, dann sind wir durch: Das wäre ein anderer Kinderglaube, der mich leiten könnte.

Nun kam eine Zeit, im Rückblick wirkt sie wie der Beginn des letzten Abschnitts der 16 Jahre währenden Therapie bei Doktor Von in Hamburg, in der ich das Gefühl hatte, irgendwas müsse sich verändern in und mit dieser Therapie. Von der Analytikerin würde kein Anstoß kommen, das hatte ich verstanden. Die Stunden liefen völlig gleich ab. Sie begannen, sie endeten, man hatte den nächsten Termin, einmal im Monat brachte ich das Arte-Magazin oder ich vergaß es und brachte es dann in der nächsten Stunde.

Ich spürte, wie in mir ein Widerwillen entstand, eine Art gereizter Langeweile. In der Psychoanalyse sitzt man immer, könnte man sagen, im Käfig der Abwehr, weil der Analytiker jede Kritik am Verfahren oder jede Unlust, Dinge preiszugeben, als »Abwehr« deuten kann und meistens ist es ja auch so. Ich allerdings – als alter Hase sozusagen – fühlte mich über jede Abwehr erhaben. Als Motive für meine sinkende Begeisterung sah ich eher die lange, vielleicht schon zu lange Zeit, die ich nun in Behandlung war. Natürlich kamen auch immer wieder mal Nachfragen von Eva, wie lange das denn noch gehe, oder ich rechnete mir aus, wie viele Schallplatten oder Teile für mein HiFi-System ich mir für die ca. 400 Euro kaufen könnte, die ich jeden Monat für die Therapie ausgab.

Die Therapie beenden? Das nicht. Ich hatte Angst, etwas zu verlieren, das sich nicht ersetzen ließe. Die Erfahrung, wie schwer es ist, überhaupt einen Analyseplatz zu bekommen, hatte ich Jahre vorher gemacht, als mich – damals schon, vor 16 Jahren – der Therapeut mit den Worten, ich sei für ihn ein »zu hoher Berg«, den zu erklimmen er sich nicht mehr zumuten wolle, weggeschickt hatte.

In Hamburg hatte ich das heikle Thema »Beenden der Therapie« zwei oder drei Mal angesprochen, das erste Mal vielleicht im elften oder zwölften Jahr. »In der Regel«, hatte die Analytikerin einer meiner Nachfragen, ob denn ein Ende der Therapie abzusehen sei, beschieden, »in der Regel setzt man die Therapie so lange fort, solange es etwas zu besprechen gibt.« In der Regel.

Was sollte ich gegen diese Regel einwenden? Der einzige Zustand, in dem es nichts mehr zu besprechen gibt, ist der Tod, eigentlich. Dazu kam, ich wollte mir die zu erwartende Nachfrage – »Haben Sie denn das Gefühl, es gibt hier nichts mehr zu besprechen?« – ersparen, in der nicht ganz unbegründeten Befürchtung, mich mit der Antwort noch weiter zu schwächen. Würde sich wieder die verdammte Bleiplatte auf meine Brust senken und meiner Stimme jedes Volumen nehmen? Würde meine Nase wie verrückt zu jucken beginnen? Mein Ohr? »Warum greifen Sie sich dauernd ins Gesicht«, würde die Analytikerin dann sagen, »wenn Sie mit der Haut was haben, müssen Sie zum Hautarzt.«

Heute bereue ich es, mich mit dem Wunsch nach der Besprechung nicht durchgesetzt zu haben – wie denn so ein Ende zu gestalten, zu bewältigen, auszuhalten sei. Wie man dann weiterlebt. Was ja jetzt das Problem ist, in gewisser Weise. Aber es fällt mir auch im Rückblick nicht ein, wie ich das Gespräch hätte herbeiführen können.

Es gab auch andere heikle Themen zwischen Frau Dr. Von und mir. Themen, die man nicht besprach, aussparte, das sollte ja in einer Analyse nicht sein, denke ich, aber warum eigentlich. Oder Dinge, die ich mich nicht anzusprechen traute, weil ich fürchtete, es gäbe dann Ärger, Missmut.

Es gab Phasen, da fand ich das schlimm, eigentlich nicht akzeptabel, und es gab Zeiten, da dachte ich, die Analytikerin wolle mir etwas beibringen damit. Vielleicht, dass ich Themen anders bewerten sollte, nicht aus jeder Banalität ein Drama machen. Manchmal wirkte das auch erleichternd, wenn sie Neurosen des Alltags – zum Beispiel Ängste, zu versagen –, auf die sich jeder Verhaltenstherapeut gestürzt hätte, als zu seicht zurückwies oder mit ebenso banalen Bemerkungen abwürgte: »Ich glaube nicht, dass Sie Versagensängste haben müssen«, hieß es dann, oder: »Wenn Sie sich unsicher sind, müssen Sie etwas dagegen unternehmen.« Kein Thema für hier. Versagensängste, was soll das? Wieso sollen Sie Versagensängste haben? Ist ja wahr.

Die Analytikerin behandelte mich immer wie einen Erwachsenen, der ich ja angeblich schon seit meinem 35. Geburtstag war, aber offenbar war es doch nicht weit her damit. Die kaltschnäuzige Ignoranz, als die ich ihr Verhalten überwiegend empfand, kam mir mal schlimmer und mal weniger schlimm vor. Es ist ja wirklich so, dass man gegen die meisten Störungen selbst etwas unternehmen kann und man nicht wegen jeder Kleinigkeit mit weinerlichen Fragen ankommen muss. Nicht, wenn man erwachsen ist. Meine Freundin Eva hat eine ähnliche Einstellung, wenn sie, überzeugte Hamburgerin, sagt: »Es gibt kein falsches Wetter, Du kannst nur falsch angezogen sein.«

Trotzdem, es gab auch wichtige Themen, die ich mich nicht mehr anzusprechen getraute und aus den Stunden auszusparen begann. Im Nachhinein denke ich, dass auch diese Tabus – was anderes war es nicht – am Ende unsere Beziehung zerstört haben.

Zu diesen Themen zwischen Doktor Von und mir gehörte Eva, die Frau, mit der ich heute noch zusammen bin und der ich ihr sehr viel zu verdanken habe, manchmal treffen es ganz einfache Worte am besten. Eva hat mich damals vom Alkohol weggebracht, hat mich durch die schweren Jahre der Insolvenz begleitet und mit ihrer Unterstützung ist es gelungen, mich beruflich in der Selbstständigkeit zu etablieren, als es für jemanden meines Alters in den Medien keine Jobs in Anstellung mehr gab.

Doktor Von wollte von Eva nie etwas wissen und tat, soviel ich auch erzählte, konsequent so, als gäbe es sie nicht. Auch das kann ja zur Methode gehören, dachte ich, Thema sind hier nur die Personen, die im Raum sind, man bleibt »bei sich«. Sie schien auch alles, was ich über Eva erzählte, sofort wieder zu vergessen.

Wenn ich über Rückschläge oder das Gefühl der Überforderung durch unsere Agentur klagte, kam häufig die Nachfrage: »Haben Sie denn niemanden, der Ihnen hilft?« »Oh ja, Eva hilft mir«, war dann meine Antwort, aus Loyalität zu Eva und vielleicht auch ein wenig aus Trotz gegenüber der haarsträubenden Ignoranz. »Aha«, sagte Doktor Von dann, »wenn das so ist«, und das Thema war beendet.

Zu Eva konnte die Analytikerin über die Jahre kein Verhältnis finden, vielleicht war das aber auch nicht ihre Aufgabe. Vielleicht störte sie Evas Herkunft aus einer Pastorenfamilie, oder die selbstüberhöhende politische Arbeit ihres Vaters in der Kirche und in der Menschenrechtsbewegung, ich hatte das mal erzählt. Mehr anfangen konnte sie mit Pia, meiner ersten Frau, mit der ich die ersten drei Kinder habe. Da fand sie die Geschichte ihres Vaters, der nach seiner Pensionierung noch Psychoanalytiker wurde, zumindest irgendwie amüsant oder sie bewegte sich in einem für sie gewohnten Rahmen.

Eindeutig Sympathie empfand sie für Eloise, die Frau, für die ich Pia und die Kinder verlassen und die mich auf dem Weg in den Alkohol begleitet hatte, nicht auf dem Weg heraus. Ich hatte einmal erzählt, wie verliebt ich in Eloise war, damals, als ich die Familie verließ, wie ich nur mehr diese Liebe sehen konnte und wie ich diese Frau haben musste und bereit war, dafür mehr oder weniger alles zu opfern, meine Familie, in gewissem Ausmaß meine soziale Existenz, denn wir lebten über Jahre in hermetischer Heimlichkeit. Und am Ende auch meine Gesundheit, weil es so weit gekommen war, dass sich der Liebes- und der Alkoholrausch nicht mehr unterscheiden ließen.

Ein anderes Thema, mit dem ich bei der Analytikerin nicht anzukommen brauchte, war die Heroinsucht meines Sohns Tom, die mich einige Jahre in Atem hielt, erschütterte, deprimierte, mit Angst erfüllte. Alles, was ich dazu erzählte, stieß auf ein fundamentales Unverständnis. Egal, wie ich es anpackte, im wirklichen Leben und dann in den Erzählungen davon, es war irgendwie falsch und stieß bei der Analytikerin auf ein inneres Kopfschütteln. Sie schüttelte nicht sichtbar den Kopf, verströmte aber aus allen Poren ein gereiztes Nicht-Übereinstimmen. Zumindest kam es mir damals so vor.

»Sie können Ihren Sohn nicht heilen«, sagte sie. Oder: »Ist Ihr Sohn schon in Behandlung?« Wenn man es so hinschreibt, ist eigentlich nichts falsch daran.

Und ich bleibe in allem, was ich hier denke und schreibe, im Pingpong der Übertragung. Mit der Unterstellung, Von fühle nicht mit und verstehe die Situation nicht, wolle ich nur verbergen, wie sehr ich mit meinem Sohn nicht mitfühle und die Situation nicht verstehe. In Wirklichkeit sei Von nur stumm dagesessen und die ihr unterstellte Einstellung in Wahrheit die meinige.

Jedenfalls blieb das traurige Spiel mit dem Unverständnis über alle Phasen von Toms Drogenphase gleich. In den ganz schlimmen Zeiten, als er in München schon auf der Straße lebte und schließlich im Gefängnis landete, bis zu den besseren, Entzüge, Psychiatrie, verschiedene Therapien, bis er schließlich zu mir (zu mir?) nach Hamburg kam, die Therapie erfolgreich beendete und auf einer privaten Kunstschule zu studieren begann, die Aufnahmeprüfung bei der Kunsthochschule schaffte und wir (?) in die Phase eines ausgedehnten Happy End eintraten, die bis heute anhält.

Dass ich damals Tom zu mir nach Hamburg nahm, wie ich es eine Zeit lang mit elterlichem Stolz und angeberisch herumerzählte, traute ich mir in den Stunden dann gar nicht mehr zu sagen. Auch die Anmeldung in der Kunstschule erwähnte ich nicht, weil ich mich Fragen von der Sorte »Wie kommen Sie denn darauf, dass er Talent hat?« nicht aussetzen wollte.

Auf jeden Fall war da die Angst, dass Fragen dieser Art kommen könnten, obwohl sie ja, so sehe ich es heute, meine eigenen waren.

Wichtig ist nur, dass mich all die Eiertänze offenbar in die Lage versetzt haben – oder hätte ich es auch ohne sie gekonnt? –, meinen Sohn in einer Weise zu begleiten, die es ihm (und mir) ermöglicht hat, heute ein drogenfreies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Klar kann er morgen wieder rückfällig werden, ich aber auch – dass dies, unterstelle ich jetzt, bei Frau Doktor Von auf blankes Unverständnis stieße, mag ein Grund sein, der mich davon abhält.

Oft lag ich in der Zeit in der Stunde und hatte keine Lust, etwas zu erzählen. Meine großen Lebensdramen – die Mutter, der Vater, die Trennung, der Alkohol, der Bankrott – waren erschöpfend behandelt, die jahrelangen Konflikte und Belastungen um meine zwei Familien, mit ihren immer neuen Fragestellungen, waren zur Ruhe gekommen.

Was hätten wir noch? Über Sexualität habe ich übrigens mit beiden Analytikerinnen kein einziges Wort gesprochen, auch nicht, dass ich eine Zeit lang mit Männern ins Bett gegangen war. Scheint nicht wichtig gewesen zu sein, oder kein Problem, nicht in der Lebensphase.

Meine Probleme kreisten inzwischen vor allem um meine berufliche Situation. Etwas anderes als Erfolg mit unserem Redaktionsbüro können Eva und ich uns nicht leisten, jedenfalls leben wir nach dieser Maxime. Dass ich zu einem Unterfangen dieses Ausmaßes – wir hatten bald eine ganze Menge Angestellte – überhaupt in der Lage war, völlig nüchtern, bienenfleißig, irgendwie kreativ (oder zumindest: einfallsreich) und im Umgang mit Menschen weitgehend kontrolliert, hatte ich in vielem der Analyse zu verdanken. Beziehungsweise war ich bereit, es so zu sehen, was gleichbedeutend ist. Doch all die Einsicht und all der Erfolg brachten mir in der Analyse – kein Lob. Keine Angst, jetzt geht das nicht wieder los, das mit dem Lob.

Ich konnte nicht der Hund sein, der schwanzwedelnd hereinstürmt und den Ball auf dem Teppich ablegt und dafür noch den Kopf getätschelt bekommt – sondern ich war eher der Hund, der eigentlich nicht auf den Teppich darf, und wenn er den dreckigen Ball darauf legt, gibt es Theater. Der dreckige Ball Erfolg. Was ist Erfolg? Warum mag mich das Geld nicht? Hier hätten wir noch ein Thema, das in den Stunden immer sehr schwer zu behandeln war und zu viel Raum einnahm – dafür, dass es eigentlich nicht hierher gehörte, nicht in dieser Weise.

Ich spürte oft eine Gereiztheit bei der Analytikerin, die – das unterstelle ich jetzt alles nur – nicht verstand, warum ich die wertvolle Zeit mit so vielen Banalitäten aus dem Alltag des Berufs verschwendete. Der hat das gesagt. Und der das. Und das Honorar ist wieder viel zu niedrig. Und das Konto leer.

Als käme ich jede Stunde an und kippte eine Riesenmenge übel riechenden, unsortierten Mülls mitten ins Behandlungszimmer, der ganze Plastikmüll vermengt mit dem werthaltigen Biomüll, der noch zu Kompost werden kann. Warum kann das nicht schon vorsortiert sein? Deutschland, Land der Mülltrennung. Als würde ich die Stunde nicht richtig nutzen. Den Müll nicht trennen.

Dazu kam in dieser Zeit, dass ich immer weniger träumte und wenn, die Träume so nah an der Realität unseres Büros hafteten, dass sie irgendwie uninteressant wurden – wenigstens in meiner Einschätzung, die Analytikerin ließ sich das nicht anmerken. Es kann schon auch vorgekommen sein, dass ich real erlebte Geschichten um die Agentur als Traum erzählte, nur um die Analytikerin zu bewegen, sich irgendwie dazu zu positionieren, was sie dann aber ohnehin nicht tat. Lange stagnierten wir in einer Situation, in der wir nicht mehr darin übereinstimmten, worum es in der Therapie überhaupt gehen könnte. Trotzdem fürchtete ich mich vor jeder Stunde, es könnte irgendwas auftauchen, irgendwas geschehen … Nachher fühlte ich mich ausgelaugt, dabei war ich nur rumgelegen, in der überheizten Bude.

Oder wäre es ehrlicher zu sagen, lange stagnierte ich in einer Situation, in der ich mit mir selber nicht mehr übereinstimmte, worum es in meinem Leben gehen sollte? Stagniere ich heute noch. Der banalen und doch so unentrinnbaren Logik von Verwertung und Effizienz, der ich nun mein Leben unterworfen hatte, um meine Familie und mich in Sicherheit zu bringen (oder nur mich, vielleicht ehrlicher?), wollte sich die Analytikerin jedenfalls nicht anpassen und ignorierte all meine Versuche, sie als Art Karriere- oder Beratungscoach zu missbrauchen.

Allerdings, und das mag viel schwerer wiegen, bekräftigte mich die Analytikerin – darin ganz ähnlich meiner Omi – immer in meinem kreativen Impuls. Einige Male sprachen wir darüber, was mich denn eigentlich glücklich mache, neben all dem, was mich nicht glücklich mache. Wenn ich etwas erschaffe, sagte ich dann, wenn ich etwas schreibe oder für eine Aufgabe eine kreative Lösung finde, dann bin ich glücklich. Für meine Verhältnisse. Dann vergehen alle Schmerzen.

Freilich folgt gleich darauf die fast gleich starke Angst, das kreativ Erschaffene könne nicht gut genug sein, nicht den Ansprüchen genügen, ich könne mich gar blamieren. Dem Vater nicht gefallen … Mein überstrenges Über-Ich, das mir alles kaputt macht.

Die Angst sei normal, sagte die Analytikerin dann. Dass man dem Vater gefallen wolle, auch. Was wäre denn die Alternative? Aber sie gab mir zu verstehen (sie sagte es nicht, sie atmete es eher aus), dass ich mit diesem funktionierenden kreativen Impuls eigentlich ein gesunder Mensch sei. Auch mit dem hohen Stellenwert, den Arbeit für mich hat, stimmte sie überein.

Sie sagte, Freud habe gesagt, das Wichtigste im Leben sei ERSTENS die Arbeit und ZWEITENS die Liebe. Ich fand das Zitat dann nicht, aber es wirkte auch so.

Ob es an Abnutzungserscheinungen nach all den Jahren lag oder daran, dass ich die Stunden immer weniger zu nutzen verstand, warum auch immer, ich wollte einen Gang höherschalten.

Ich hatte keine klare Vorstellung, in der Therapiestunde müsse sich jetzt das oder das verändern (abgesehen davon, das sich wahrscheinlich gar nichts hätte verändern lassen), eher wollte ich ein anderer werden in der Beziehung zur Analytikerin. Einer, der auch mal gewinnt. (Das war es vielleicht, die Analytikerin hatte mich über die Jahre nicht gewinnen lassen, jedenfalls nicht das, was ich darunter verstand.) Einer, der irgendwie einen Unterschied macht. Auf Augenhöhe. Anerkannt. Vielleicht wäre es eine gute Idee, den Laden hier mal auf Vordermann zu bringen. Einer, der sich am Ende über die Analytikerin – erhebt.

Der Raum, in dem wir waren, schien mir plötzlich zu klein, zu schäbig, zu stickig. Die schlechte Luft. Wenn ein Mensch über Jahre die Ottomane, die er noch dazu beruflich braucht, nicht richten lässt, da stimmt doch was nicht. Wie ist das eigentlich, fragte ich einmal forsch, so forsch man aus der liegenden Position sein kann, wollen Sie noch ein Buch schreiben? Ihr Werk ist ja sehr zerstreut, die einzelnen Bücher findet man kaum, verschiedene Verlage, das passt ja nicht so recht zusammen. Ich habe mir einiges bei Amazon bestellt und einmal fand ich Abschied vom Helden in einer Grabbelkiste in einem Buchladen auf der Langen Reihe in Hamburg. Zwei Euro.

Die Phantasie, die sich meiner zu bemächtigen begann, war: Ich werde der »Herausgeber« der Analytikerin. Sammle ihre verstreuten Schriften, bearbeite, editiere sie. Historische Beispiele gibt es genug. Im Umkreis aller großen Analytiker haben sich Textleute herausgebildet, die sich um die Pflege und Herausgabe des späteren Werks kümmerten, oft noch zu Lebzeiten, selten auch aus dem Kreis der Patienten. Manche gründeten darauf eine eigene Karriere, oder schrieben die Biographie. Manche wurden selbst berühmt. Berühmt.

Ich stellte mir vor, dass sich die Behandlungszimmer von Freud und Jung abends in literarische Salons verwandelten, in denen die Analytiker ihre Fälle vorstellten und im Kreis von anderen Analytikern, Intellektuellen, Autoren und eben auch Patienten, die selbst zu schreiben begannen, diskutierten. In gewissem Ausmaß wird das auch so gewesen sein, es lässt sich in der Literatur nachlesen, wie die Psychoanalyse und angrenzende Wissenschaften Orte wie den Monte Verità ausbildeten, an denen die Analyse nicht nur diskutiert, sondern auch »gelebt« wurde. Diese Orte waren die Kristallisationspunkte der Netzwerke, wie man heute sagen würde, die sich entwickelten und für die internationale Verbreitung der »Lehre« sorgten. Bücher und Schriftreihen fanden darin ihren Humus. Die musste natürlich jemand machen.

Man kann es sich denken, so einer wollte ich sein. Und ließe sich so was nicht aus der Nähe zu der Analytikerin in Hamburg, die, wie meine Recherchen längst ergeben hatten, auch international angesehen war, nicht ideal entwickeln? Bestünde darin vielleicht ein noch weiterer Nutzen der hunderte, tausende von Therapiestunden, die ich »investiert« hatte? Eine Art »Pay-back«, auf einer ganz realen Ebene? Eine grundsätzlich andere Geschäftsbeziehung. Das Ende der Patientenrolle, in der sie mich so viele Jahre so gnadenlos gehalten hatte.

Bye-bye, Häuflein Elend, erhebe Dich! Ich würde mich aus der liegenden Position auf der Couch in eine sitzende bringen, zu jemandem werden, der in Blickkontakt und damit auf Augenhöhe agierte – vielleicht noch verbunden mit der schmutzigen Hoffnung, sie am Ende zu dominieren.

Schließlich war doch wahrscheinlich, dass ich die Analytikerin überleben würde, ich war also auch – vielleicht etwas unfein der Gedanke – biologisch im Vorteil. Wollen Sie eigentlich noch einmal etwas schreiben, fragte ich eines Tages, scheinbar arglos. Das Feld für eine solche Frage war insofern bereitet, als die Analytikerin zu dem Zeitpunkt bereits wusste, dass ich ihre Bücher gelesen oder sie mir zumindest besorgt hatte – ohne freilich je ein Gespräch darüber zuzulassen.

Es kam auch vor, dass sie mir zu bestimmten Fragestellungen psychoanalytische Literatur empfahl oder manchmal sogar von einer Stunde auf die nächste recherchierte. So hatte ich einmal gefragt, was eigentlich die psychoanalytischen Ansätze zur Sucht seien, und sie hatte mir etwas rausgesucht – entweder Bücher geliehen, was mich besonders stolz machte, oder Autor und Titel auf ein Zettelchen geschrieben. Umgekehrt verstand ich es immer wieder, ihr Interesse zu wecken, wenn ich in Zeitungen Beiträge zur Psychoanalyse gefunden hatte, manchmal brachte ich auch die Ausschnitte mit. Wie ein eifriger Student berichtete ich immer, wenn ich Bücher über die Psychoanalyse las, und versäumte es auch nicht, ein wenig anzugeben mit meiner über die Jahre gewachsenen C.-G.-Jung-Sammlung, die einige sehr schöne und wertvolle Bände enthält.

Einmal brachte ich eine große Tüte mit Büchern mit und breitete ihren Inhalt auf ihrem kleinen Tisch aus, wie eine Sammlung von Trophäen oder wie – in der Ziegelhaftigkeit von Büchern – feste, solide Bausteine, aus denen wir hier was aufbauen können, wäre ja nicht schlecht. Am Ende der Stunde lagen die Bücher immer noch da, und ich verwickelte die Analytikerin in einen für mich typischen, zwänglerischen Auswahlprozess, welche Bücher denn jetzt hier blieben und damit verliehen wären und welche ich jetzt gleich wieder in die Tüte steckte und mitnähme.

Beim Ausleihen und Zurückgeben von Büchern verhielten wir beide uns aufs äußerste akkurat. Wenn ich ihr etwas geliehen hatte, brachte sie das Buch zusammen mit ihrer Mappe für Notizen und dem Kalender in die Stunde ins Behandlungszimmer mit und legte das Buch auf den Tisch. »Ich habe mir das angesehen«, sagte sie dann meist, »sehr interessant. Wollen Sie es wieder mitnehmen?«

Wollen Sie nochmal ein Buch schreiben? Zunächst blieb die Frage unbeantwortet. Ich habe nichts dagegen, wenn noch ein Buch erscheint, antwortete die Analytikerin eines Tages, aber ich will nichts Neues mehr schreiben. Es gibt viel Material. Und man müsste einen Verlag finden. Die folgenden Abschnitte des Gesprächs, wahrscheinlich verteilt über mehrere Sitzungen, sind im Nebel verschwunden – im Nebel der Implosion, die am Ende der Buch-Affäre stand. Plötzlich, wie in einer Novembernacht, war der Nebel da, der mich heute noch am Zurückblicken hindert.

Nach und nach stellte sich heraus, dass es ein Buchprojekt gab, um das sich eine »Ina« in Berlin kümmerte sowie die Tochter in Los Angeles. Ina war für mich neu, von der Tochter hatte ich schon gehört. Es gab auch einen Sohn.

An der Stelle muss ich zugeben, dass ich es mir zur Angewohnheit gemacht hatte, Informationen, die ich in der Stunde aufgeschnappt hatte – manchmal nur aus beiläufigen Bemerkungen – zu Hause oder im Büro umgehend zu googeln: aufgeschnappte Buchtitel zu ergänzen, das war noch das Harmlosere, aber auch wie ein Geheimpolizist oder wie ein verdammter Stalker bruchstückhafte Namen so lange mit den feststehenden Begriffen zu kombinieren, bis sich eine Spur ergab.

Auch brachiale Methoden wie die simple Kombination des Nachnamens der Analytikerin mit Begriffen wie »Mann«, »verheiratet mit«, »Kinder von«, »Sohn« oder »Tochter« brachten Ergebnisse. Man könnte jetzt nachfragen, ob denn nicht die einfache, direkte Anfrage bessere, schnellere, direktere Ergebnisse erbracht hätte als der geheimdienstliche Aufwand. Sagen Sie mal, wie geht’s der Familie, muss ja auch doof sein, mit einer Tochter so weit weg, und wann kommt der Bub endlich den Fernseher reparieren?

Die Antwort wäre, in einer Analyse-Situation sind solche privaten Nachfragen nicht vorgesehen. Der Analytiker bemüht sich, nur mit dem Material zu arbeiten, das der Patient mitbringt, und verrät möglichst wenig über seine eigene Situation. So gesehen sind schon die Bücher zu viel, die im Behandlungszimmer stehen. Denn zumindest von einem Patienten meines Schlags werden die Bücher beim Kommen und Gehen und aus dem Augenwinkel, wenn die Stunde mal unterbrochen wird, akribisch registriert. So fiel mir auf, dass sie kaum benutzt waren, es waren tote Regale, in denen sich über Jahre nichts änderte. Die interessanteren Bücher brachte die Analytikerin immer aus dem Arbeitszimmer, immer mit erheblichem Suchaufwand.

Oft war ich, als gelernter Buchhändler, schon versucht, meine Hilfe beim Suchen anzubieten, hielt dann aber an mich, weil ich das feste Gefühl hatte, das Arbeitszimmer nicht betreten zu dürfen.

Nach einer Zeit hatte ich den familiären Hintergrund der Analytikerin in Ansätzen beisammen. Zu ihrer eigenen Kindheit in Wien, das sie verließ, um in England und in Amerika Literatur und Philosophie zu studieren, waren keine weiteren Angaben zu finden. Allerdings gibt es einen kurzen Aufsatz, der diese Zeit behandelt und recht anschaulich – in Kontrast zu ihren anderen Büchern, die akademisch sind – Wahrnehmungen und Empfindungen aus dieser Zeit beschreibt.

In ihrer eigenen Familie wurde eine Tochter Valerie geboren, die in Los Angeles auch als Analytikerin arbeitet. Ein Sohn, der namentlich nicht festzumachen war und dessen Existenz sich nur aus einem Hinweis auf einen früheren Familienstatus ableiten ließ, der da lautete, die Analytikerin habe in einer Ehe zwei Kinder geboren, einen Sohn und eine Tochter. Auf einen Mann konnte ich in den Schluchten von Google keinn Hinweis finden, so tief ich auch grub.

Jetzt, wo ich es aufschreibe, fällt mir auf, dass ich damals vielleicht eine Leerstelle zu entdecken glaubte, einen freien Platz, eine nicht besetzte Rolle, die doch was für mich sein könnte. Mann, Sohn, die richtigen Superrollen, das war alles irreal. Aber in eine Art beruflichen Zusammenhang zu treten, das könnte doch was sein.

Das Buch könnte ein Schritt in die Richtung sein. Das Buch, das von mir möglich gemachte, um die Verlagssuche wollte ich mich ja kümmern. Das von mir zusammengestellte, viel bessere, erste richtig geile Dr.-Von-Buch – zu dem es nie kommen sollte.

Ein Verlag müsste sich finden lassen, und einer bietet sich ganz logisch an. Der, mit dem ich schon seit 30 Jahren verbunden bin, in Freud und Leid und auch mal nicht. In diesem Verlag, für den ich damals nach langjähriger Unterbrechung wieder viel zu tun hatte, wurde mit Peter Kampa gerade ein neuer Verleger bestellt. Es gab einen neuen Chef für den Buchverlag in der Verlagsgruppe, der sich in dem Haus traditionell Verleger nennen darf.

Daniel Kampa, ein toller Mann, wie ich fand, war zuvor die rechte Hand eines berühmten und legendär erfolgreichen Schweizer Verlagsgründers gewesen, bevor er nach Hamburg kam. Ich ging mit ihm essen, suchte die Nähe, hätte es großartig gefunden, auch im Buchverlag mitwirken zu können, nicht nur in der Sparte mit den Kundenzeitschriften, für die wir mit unserem Büro arbeiteten.

Dieser sympathische und gebildete Mann, die neu belebte Nähe zu dem Verlagshaus, vielleicht auch der Zufall, dass der Verlag in unmittelbarer Nähe zur Praxis meiner Analytikerin – all dies schienen mir ideale Voraussetzungen zu sein.

Ich sah mich schon an milden Frühlingsabenden über die dazwischen liegende Krugkoppel-Brücke lustwandeln, über die Alster von Winterhude nach Harvestehude, unterm Arm flattern die Korrekturfahnen des entstehenden Buches.

Also saß ich da. Die Sonne schien in den Garten. Das Fenster war einen Spalt geöffnet, die Stellung, die so lange Probleme machte, weil sie den Sicherheitsmechanismus außer Kraft setzte. Das Drama mit dem Fensterverschluss hatte ich mitbekommen, weil immer wieder mal ruppige (der Frau Professor gegenüber aber immer unterwürfige) Handwerker relativ respektlos in unsere geheiligte Stunde latschten und sich an dem Fenster zu schaffen machten.

Ich saß also da. Face to Face. Nach all den Jahren des Liegens auf der Couch, ohne direkten Blickkontakt, sah ich nun die Analytikerin vor mir. Sie wirkte älter und schwächer, als ich das abgespeichert hatte. Nicht gesund, auch unsicher, vielleicht auch schwach. Ich bildete mir ein, sie könne den Blick immer nur kurz halten. Von diesem Strahlen am Schluss der Stunde, das sie mir so oft geschenkt hatte, keine Spur. War sie jetzt der wirkliche Mensch? Über solche Verwandlungen findet man nichts in der psychoanalytischen Literatur.

Frau Doktor Zu in München war damit anders umgegangen, lockerer, integrierter. Doktor Von nahm ich jetzt als zwei Personen war, aber was heißt »Personen«: meine Übertragungs-Fiktion, also meine in den vielen Stunden gewachsene Vorstellung meines Gegenübers, ohne es anzusehen, und die Phantasien, mehr war es ja nicht – und eventuell noch die mageren Rechercheergebnisse über die wirkliche Person.

Wir beide fühlten uns nicht wohl in der Situation. Ihr Magen knurrte und rumorte. Das kannte ich zwar schon, aber so laut war es noch nie zu hören gewesen. Das Ganze wirkte gezwungen, unnatürlich, unhaltbar.

Nachdem wir das Buchprojekt in der üblichen, liegenden Analysesituation schon angesprochen hatten und sie mich nach und nach mit Material versorgt hatte – am Ende war es eine ganze Kiste, voll mit kopierten Veröffentlichungen, ganzen und unvollständigen Manuskripten, deutschen und englischen Vortragstexten, Broschüren, für mich ein Indiz, dass sie an einer Zusammenarbeit interessiert sein könnte –, hatte ich vorgeschlagen, für eine Zeit lang von jeder Stunde die ersten 10–15 Minuten am Beginn dafür zu verwenden. Dafür würde ich dann bis zur vollen Stunde bleiben.

Doktor Von äußerte sich dazu nicht richtig, aber da ich vorankommen wollte, setzte ich ihr Einverständnis einfach voraus und platzierte mich eines Tages schnurstracks in das Fauteuil gegenüber, in dem ich zuletzt vor mehr als zehn Jahren gesessen hatte, bei den Anbahnungsgesprächen. Ich hatte auch schon ein Exposé dabei, mit einem weiteren Ausdruck für sie, das ich aus der Arbeitstasche fischte, die an meinem linken Unterschenkel lehnte. Ich wollte professionell, erwachsen wirken, realistisch, vielleicht ein wenig abgebrüht (im Verlagsgeschäft). Keine Tränen.

Das Konzept, das ich vortrug, hatte sich aus dem vorhandenen Material ergeben und dem, was wir in den Stunden immer wieder mal angedeutet hatten. Es sollte ein Buch über die Liebe werden, mit einem längeren Einleitungstext und danach einzelnen Abschnitten, die einzelne Stücke der Weltliteratur auf die darin enthaltenen Liebesmythen analysieren würden. Zum Tragen käme dabei Doktor Vons doppelte Kompetenz, als Psychoanalytikerin und als Literaturwissenschaftlerin. Als Entwurf für die Angebots-Schreiben an Verlage, die der nächste Schritt sein sollten, hatte ich schon mal formuliert: »Das Buch soll die Irrungen und Wirrungen der Liebe behandeln, aus psychoanalytischer Sicht, erzählt an Beispielen aus der Weltliteratur. Über das große Thema LIEBE spricht es die Interessen Literatur und Psychoanalyse in einer interessanten Verbindung an.«

Die Texte zu den Beispielen aus der Weltliteratur existierten schon. Im Durchsehen der Unterlagen stellte ich fest, dass sie großteils schon vor Jahren veröffentlicht wurden, heute aber schwer aufzufinden sind, was eine Veröffentlichung in einem neuen Kontext – und in der tollen Verpackung durch mich! – meiner Ansicht nach rechtfertigen würde.

Der Einleitungstext war schon geschrieben und lag in einer durch die Freundin »Ina in Berlin« redigierten Fassung vor. Meine Aufgabe sah ich darin, den Verlag zu finden, das Ganze zusammenzufügen und der Publikation einen Auftritt zu verleihen, der über die mangelnde Aktualität hinwegtäuschen sollte. Ich konnte mir zum Beispiel vorstellen, durch historische Illustrationen, Textdokumente, Fotos aus Aufführungen oder Verfilmungen der Textsammlung den Charakter eines illustrierten Sachbuchs zu geben, oder, mit kleineren Abbildungen, den eines Readers.

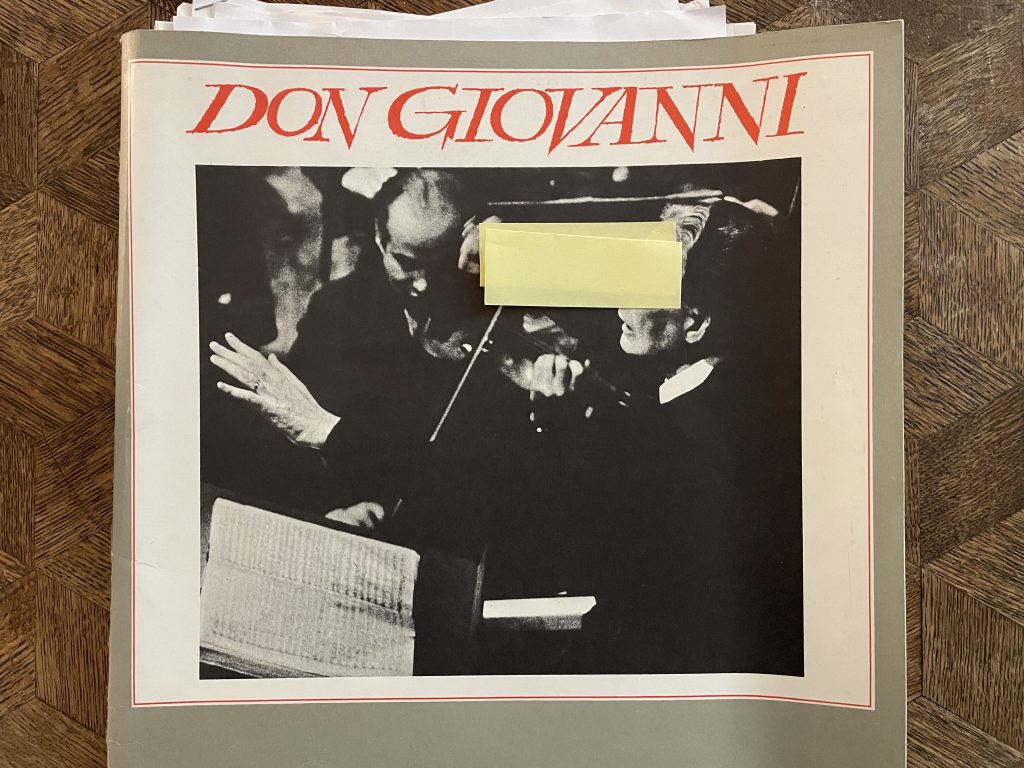

Um mich zu inspirieren und mit dem Stoff vertraut zu machen, besuchte ich eine sehr eindrucksvolle und moderne Aufführung von Don Giovanni im Hamburger Thalia Theater – der Stoff der Mozart-Oper war eines der Themen des Buchs – und war fasziniert, wie spannend und relevant eine gelungene Aktualisierung eines solchen Stoffes sein kann. Da die Doktor-Von-Texte orthodox und eher an klassischen Interpretationen orientiert waren, ergab sich für mich schnell die Notwendigkeit eines spürbaren Editings, das mit Überschriften, Zitaten, Bildtexten oder kurzen Einleitungstexten die wertvollen Originale mit aktuellen Bezügen präsentierte. Von der aktuellen Don-Giovanni-Inszenierung von Antú Romero Nunes wusste Von nichts und sie fand das wenige, das ich erzählte – etwa, dass eine neue Musik geschrieben worden sei – abscheulich.

»Das muss ja furchtbar sein!«, sagte sie, vielleicht war es auch »Wie kommt man denn auf so was« oder »Nein, so was interessiert mich nicht«.

Frau Doktor Von hatte, das hatte ich über die Jahre bemerkt, einen extrem konservativen Musikgeschmack, sie war vom Typus einer jüdischen, konservativen Wagnerianerin. Auch bei ihrer Thomas-Bernhard-Begeisterung hatte ich oft den Verdacht, dass sie sich eher auf den alten Mythos des Wiener Burgtheaters bezog, da sie sich gegenüber den anderen beiden großen österreichischen Autoren, Peter Handke und Elfriede Jelinek, ignorant verhielt – es sei denn, es war eine positive Rezension in der »Neuen Zürcher Zeitung« erschienen.

So hatte ich mir das alles mit dem Buch gedacht, und so versuchte ich es nun zu erklären, wenn auch mit einem Kloß im Hals und wahrscheinlich nicht so souverän, wie ich das manchmal in meiner Arbeit hinbekomme. Nun, alles in allem, auf die inhaltlichen Erläuterungen gab es keine Reaktion, es gelang mir nicht, ihr Interesse zu wecken. Auch wenn ich berücksichtige, dass die alte Dame müde und diese Art abstrahierender, konzeptioneller Gespräche nicht gewohnt war, war es doch enttäuschend, gar keinen Hinweis zu bekommen, ob die Vorbereitungen in die richtige Richtung gingen. Vielleicht hätte mich das schon skeptisch machen sollen. Ich redete mir damals ein, die irritierende Nicht-Reaktion könne auch Ausdruck des Vertrauens mir gegenüber sein, um die Details wolle sie sich gar nicht selber kümmern. Nur beim Thema, wie das Buch heißen könne, schien sie kurz aufzuhorchen.

Folgende Vorschläge hatte ich dabei:

Reader (Sammelband)

Dr. Von (absichtlich das Pseudonym)

VON DER MACHT DER GEFÜHLE

Warum wir sie immer befragen sollten, bevor wir handeln

Ein Lesebuch

Buchreihe (jeweils 100 kleine Seiten)

Dr. Von

VON DER MACHT DER GEFÜHLE

Wie wir sie uns zunutze machen (Arbeitsformulierung)

Band 1: Liebe

Weitere: Angst, Hass, Eifersucht …

Autorentitel

Dr. Von

ALL YOU NEED IS LOVE (durchgestrichen)

Das falsche Versprechen

Korrekturen aus Literatur und Psychoanalyse

LIEBE

Enttäuschte Hoffnung,

falsches Versprechen

Aus Literatur und Psychoanalyse

DIE FALSCHE LIEBE

Erkenntnisse aus Literatur und Psychoanalyse

ENTTÄUSCHUNG LIEBE

Das angeblich große Gefühl,

von dem wir viel zu viel erwarten

GÖTZE LIEBE

Wie viel sind wir bereit, ihm zu opfern?

TRUGBILD LIEBE

ILLUSION LIEBE

LIEBE

DAS ÜBERSCHÄTZTE GEFÜHL

DIE ÜBERFORDERTE LIEBE

ZUR LIEBE VERDAMMT

VOM FLUCH DER LIEBE

MÜSSEN WIR LIEBEN?

Soweit ich erkennen konnte, gefielen ihr die Titel alle recht gut, mit Ausnahme der Idee mit dem durchgestrichenen »All You Need Is Love«, war ja vielleicht auch ein bisschen bescheuert. Aber sie schien darin übereinzustimmen, auf die Koordinaten Liebe/Psychoanalyse/Literatur zu setzen; meinen Versuchen, dem Ganzen auch ein wenig Ratgeber-Charakter zu geben oder, alternativ, jetzt schon eine ganze Buchreihe zu planen, konnte sie dagegen gar nichts abgewinnen.

Es war für mich nicht zu erkennen, wie weit sie mit den Planungen mitging, eine mulmige Situation. Die Zeit verging und ich begann zu spüren, wie unmöglich es im Grunde war, die beiden völlig unterschiedlichen Kommunikationsweisen, die psychoanalytische Gespräche und Buchkonzept-Besprechungen offenbar sind, unter einen Hut zu bekommen.

Um das Konzept noch einmal klar zu machen, las ich Entwürfe eines Klappentexts und eines Abstracts vor, das ich in den Unterlagen von »Ina aus Berlin« gefunden hatte, um die Richtung so weit abgestimmt zu haben, dass ich mit ihrem Segen daraus ein Konzept zum Verschicken an Verlage machen konnte.

Klappentext:

Irrungen, Wirrungen, Kitsch.

Psychotherapeuten und Dichter können ein Lied davon singen, welche seelischen Verwüstungen der Götze Liebe hinterlässt. Denn die Heilserwartungen lassen sich nicht erfüllen. Erlösung – die Befreiung des Menschen aus den Fesseln der Conditio humana – kann es nicht durch einen anderen Menschen geben. Wer sich von der Liebe den Himmel auf

Erden verspricht, wird sich (und anderen) das Leben zur Hölle machen

(Markus Günther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

Abstract:

Einer der wichtigsten Beiträge der Psychoanalyse besteht darin, die unbewussten Motive menschlichen Verhaltens aufzudecken. Die Literatur andererseits stellt gerade diese Verhaltensweisen und die ihnen zugrundeliegenden Motive auf eine einzigartige und faszinierende Weise dar. Psychoanalytische Interpretationen von Literatur können uns deshalb tiefe Einsichten in die Bedeutung von menschlichen Konflikten und Motivationen sowie seelischen Beziehungsmustern vermitteln. Die »auf die Couch gelegten« literarischen Werke in diesem Buch stellen komplexe Seelendramen dar, die geprägt sind von Leidenschaft und Sucht, Treue und Verrat – und von Liebe und Tod.

Für das Ende der Besprechung an diesem Tag hatte ich mir die Kapitelstruktur aufgehoben, das am wenigsten kontroverse Thema, denn sie folgte genau dem vorhandenen Material:

Kapitel:

– Einführung: Zur Bedeutung von Illusion und Grenzerfahrung in der Liebe

– Der Eismann kommt – Von »pipe dreams« zum Tod

– John Gabriel Borkman – Eine Restitutionsphantasie

– Bram Stokers Dracula – Erst der Tod hat ihn menschlich gemacht

– Don Giovanni – Auf der Suche nach ewiger Lust

– Blaubart – Idealisierung des Bösen und tödliche Neugier

– Wagners Tristan und Isolde – Konfusion von Liebe und Tod

– Der gute Gott von Manhattan – Er tötet, um die Welt vor Untergang und Chaos zu bewahren

– Der Tod in Venedig – Die Verblendung

– Der Tor und der Tod – Tot war sein Leben, sein Sterben eine Geburt

– Tonka – Zwischen Ohnmacht und Macht

– Die Ehebrecherin – Eine Befreiung

Es gab mehrere dieser Besprechungen zu Beginn der Stunde und ich kann die einzelnen Themen nicht mehr richtig zuordnen. Auf der freundlichen Seite ist zu erwähnen, dass Frau Doktor Von mehrere Male darauf hinwies, ich solle mir Gedanken machen, wie viel an Honorar denn für meine Tätigkeiten anfiele. Meinen Vorschlag einer eher auf Symbiose abzielenden Lösung, nämlich in »Naturalien«, mit Analysestunden, zu verrechnen, wies sie brüsk ab.

Auf der schwierigen Seite wäre noch zu sagen, dass es wahrscheinlich schon früh Hinweise gab, an den vorhandenen Texten nichts zu verändern, auch dann nicht, wenn ein Verlag das verlangen sollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Idee, wie man damit umgehen könnte – die Texte im Original belassen, aber moderierendes Material dazumontieren – aber so, wie die Besprechungen liefen, sah ich keine Chance, es zu erklären.

Ich nahm mir dann vor, eine solche Bearbeitung am Beispiel Don Giovanni einfach mal zu machen und ihr dann zu zeigen. Das hätte auch den Verlagen gegenüber den Vorteil, schon etwas Herzeigbares zu haben. Bei Interesse könnte ich dann mit meinem Büro auch schon Abbildungen suchen und Layouts entwerfen.

Es gab Tage, da war ich begeistert von dem Projekt und glücklich damit. Frohen Mutes wandte ich mich also an Herrn Kampa:

Lieber Herr Kampa!

Ich habe in der Zwischenzeit das Projekt mit der Hamburger Literaturwissenschaftlerin und Psychoanalytikerin Frau Doktor Von ein wenig vorangetrieben und eine, wie ich finde, recht tragfähige Idee gefunden. Sehen Sie dazu bitte die Skizzen im Anhang.

Es könnte – neben anderen Möglichkeiten – um einen Band zum Thema »Illusion Liebe« gehen, zu dem ein Rohmanuskript bereits vorliegt. Ich denke, das passt in die Zeit, denn uns steht eine Diskussion bevor, ob Liebe nicht eine total überschätzte Angelegenheit ist. Nicht zufällig hat dazu Markus Günther in der FAS vom Sonntag (14. September) einen tollen Essay geschrieben, der in seiner Aussage mit den Thesen von Doktor Von verwandt ist.

Wäre schön, wir könnten uns kurzfristig auf einen Kaffee sehen!

Schönen Tag, Ihr Michael Hopp

Mir war nicht klar, ob das Konzept in das neue Programm von Herrn Kampa passte, obwohl ich einen Termin mit ihm hatte, in dem es darum ging, ob ich an der Entwicklung dringend benötigter Sachbuch-Konzepte mitarbeiten könnte – aber das Thema Psychoanalyse ist dann nochmal was anderes und lässt sich heute schlechter verkaufen als vor 20, 30 Jahren, das wusste ich schon. Deshalb wandte ich mich parallel an eine Reihe anderer Verlage, so war es auch mit Doktor Von abgesprochen, wobei ich die Verlage mied, in denen sie schon veröffentlicht hatte. Sie war, so hatte ich es verstanden, auf der Suche nach einer neuen Lösung.

Sehr geehrter Herr Flierl,

darf ich mich vorstellen, ich bin Journalist, Autor und Chefredakteur mit eigenem Redaktionsbüro in Hamburg. Hauptsächlich sind wir Dienstleister für Hoffmann und Campe Corporate Publishing.

Zu meinem persönlichen Bekanntenkreis gehört die in Hamburg wirkende Psychoanalytikerin Doktor Von, die bereits mehrere Bücher geschrieben hat. Ich habe mich nun ihr angeboten, bei der Veröffentlichung ihres neuen Projekts behilflich zu sein. Bei Bedarf stehe ich auch für Lektoratsarbeiten zur Verfügung.

Das Buch soll die Irrungen und Wirrungen der Liebe behandeln, aus psychoanalytischer Sicht, erzählt an Beispielen aus der Weltliteratur. Über das große Thema LIEBE spricht es die Interessen Literatur und Psychoanalyse in einer interessanten Verbindung an.

Im Anhang ein Exposé sowie das Vorwort schon in fertig geschriebener Form. Einige der Kapitel sind auch schon abgeschlossen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Mit freundlichen Grüßen

In der Zwischenzeit hatte ich begonnen, das Don-Giovanni-Kapitel zu bearbeiten. Mit viel Mühe, wie ein sehr vorsichtiger Redakteur, der Respekt vor dem Text und dem Autor hat, auch weil er weiß, dass er sich nicht so gut auskennt in dem Stoff. Ich schickte es an Kampa, der nicht reagierte und mir schon gar nicht die Freude machte, meine Idee irgendwie toll zu finden. Ich schrieb ihm eine verdruckste und verlogene Mail:

Lieber Herr Kampa!

Mir macht es nichts, wenn Sie keine Zeit haben, meine Mails zu beantworten – ich gehe nur davon aus, dass Sie sie lesen. Könnte es sinnvoll sein, Ihre Assistentin cc zu setzen?

Hier nun zwei Mitteilungen:

1. Ich arbeite an dem Probekapitel Don Giovanni und möchte auch gleich einen Vorschlag Layout und Illustration machen. Können Sie mir ein paar Sachbücher nennen, die Sie gut gemacht finden? Kann ich mir im Verlag was zusammensuchen, auch aus Ihrer Produktion?

2. Haben Sie den Aufsatz von Kurbjuweit über Schuld und Psyche im Oster-Spiegel gelesen? Er wendet exakt die Methode Doktor Vons an: Herleitung von Sophokles/Ödipus über Shakespeare, Dostojewski, Freud. Nur zieht er es deutlicher in die Gegenwart. Beispiel Stoker/Dracula/Vampirismus. In der Post-Freud-therapeutischen Gesellschaft hat auch der Vampirismus durch die großen Popmythen wie Twilight Zone etc. eine neue Bedeutung bekommen – sie lernen, mit ihrer Veranlagung umzugehen.

Schreibe das nur auf, um die Perspektiven für die Texte zu skizzieren.

Bis dann, Ihr Michael Hopp

Obwohl ich lauter eher entmutigende Signale bekam, nahm ich sie nicht zur Kenntnis und ging daran, das inzwischen fertig bearbeitete Don-Giovanni-Kapitel mit Doktor Von abzustimmen, in einem ähnlichen Procedere, wie ich es tagaus, tagein mit Firmenpublikationen tue.

Natürlich auch in der inzwischen schon vor mir selbst tief versteckten und keineswegs zugelassenen, verstohlenen, verschissenen Hoffnung auf LOB, jetzt müsste es doch mal klappen. In der Mail an Doktor Von tat ich cool – und log, wie ich jetzt im Nachhinein bemerke, denn Kampa hatte sich nie zurückgemeldet und mir auch keinen Auftrag erteilt. Nach meiner strengen Logik hätte ich dann eh kein Lob verdient. Ich schrieb:

On May 18, 2015, at 10:17 PM, Michael Hopp wrote:

Liebe Frau Doktor Von!

Um der Bitte von Herrn Kampa nachzukommen, Ihren Text etwas aufzubereiten, habe ich einen neuen Beginn angefügt sowie einige Kleintexte bzw. Marginalien.

An Ihrem Text habe ich dann – bis auf eine minimale Kleinigkeit – nichts mehr verändert.

Die von mir hinzugefügten Teile habe ich BLAU eingefärbt, damit man sie gleich erkennen kann. Die Technik der Zitierung ist jetzt noch nicht einheitlich, das müsste man in einer nächsten Lesung machen.

Wie schon gesagt, das wäre jetzt nur die Fassung für Herrn Kampa.

Wenn Sie die Bearbeitung in Ordnung finden, würde ich das dann so an Herrn Kampa schicken. Ich würde ihm dann auch das Tod-in-Venedig-Kapitel schicken, das sicher auch sehr überzeugend wirkt, ohne dass man – wie ich finde – etwas verändern oder ergänzen müsste.

Sollte Ihnen aber die ganze »Operation« nicht recht sein, müssten wir von der Idee, das Buch bei Hoffmann und Campe zu veröffentlichen, Abstand nehmen und nach weiteren Verlagen suchen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Michael Hopp

Lieber Herr Hopp,

Danke für die Schrift. Es ist aber ein Irrtum, ich habe Sie nie gebeten in meinem Buch mitzuschreiben.

Es bleibt so und Ina macht kleine Korrekturen.

Grüße

Doktor Von

On May 20, 2015, at 8:54 AM, Michael Hopp wrote:

Guten Morgen,

alles klar, vielen Dank. Ich gebe dann Herrn Kampa Bescheid, dass Sie mit der Bearbeitung des Texts nicht einverstanden sind. Ich hatte ihm die Version ja auch noch nicht geschickt.

Ich denke, dann wird es nichts werden bei Hoffmann und Campe, denn mit »kleinen Korrekturen« wird es da nicht getan sein. Kampa möchte ein aktuelles Sachbuch.

Von unseren Anfragen bei anderen Verlagen ist eine noch offen, ich suche bis morgen noch raus, welche. Sehen wir, was da kommt.

Ansonsten sehe ich dann meine Vermittlungsversuche als beendet an, es sei denn, Sie hätten noch andere Ideen.

Bis morgen, schönen Tag, Ihr Michael Hopp

Header fehlt

Ja, vielen Dank. Bis mogen (Tippfehler bleibt!)

Viele Grüße

Doktor Von

Bis morgen … Ging hin. Ohne eindeutige Laune. Ich wusste, ich würde sie nicht mit Vorwürfen überhäufen. Es stimmt, sie hatte mich nie gebeten, an ihrem Buch mitzuschreiben.

Es war alles meine Inszenierung. Ich wollte es. Wollte ich auch diese Zurückweisung provozieren? Einen Hinausschmiss erzwingen? Wenn ich so dachte, bekam ich sofort Angst vor der eigenen Courage.

Aber hatte sich nicht auch »die Tante« schuldig gemacht – es muss immer jemand schuldig werden, ohne Schuld geht es nicht? Sich allzu leicht in die von mir gestellte Falle locken lassen? Mich armen Teufel (?!?) tatsächlich irgendwie beschäftigt und beansprucht, ja am Ende sogar bezahlt, was ja eine Anerkenntnis einer realen Tätigkeit ist? Ich meine, alleine dafür könnte ich sie vor die Analytiker-Kammer bringen!

Ich ging also hin. Lag mal stumm. Und tatsächlich, sie sprach das Thema an – etwas, das sie ja sonst nie tat, ein Thema ansprechen. Dazu hatte ich sie gebracht, immerhin. Ich hatte Einfluss! Sie fragte, wie es mir mit der Buch-Sache gegangen sei. Ich tat professionell. Alles gut. So was passiert. Ist normal. Sie ließ es dann auf sich beruhen. Das Honorar kam mit einiger Verspätung.

Das Material, das sie mir gegeben hatte, all die alten Unterlagen und Manuskripte, habe ich heute noch. Ich habe ein eigenes Regal dafür frei gemacht. Eines Tages werde ich es durcharbeiten. Eines Tages. Wir setzten nach der Buch-Affäre die Analyse fort, aber es wurde nie mehr, wie es gewesen war.

Meine Analyse, die zweite, in Hamburg, wurde nicht beendet. Hatte die Buch-Geschichte den Bann beendet, die Übertragung überladen, oder gäbe es hier ein besseres Zeitwort? Wir ließen die Therapie auch nicht auslaufen, oder welche Worte hier passen könnten. Wir nahmen auch nicht Abschied, dafür soll es ja Formen geben. Rituale. Eher crashte die Therapie. Ging kaputt. Verendete. Eigentlich unwürdig, eigentlich unfassbar nach all den Jahren. Das Ende, wie es war – wenn Ende bedeutet, letzte Stunde, nicht mehr hingehen, nie mehr, Ende eben –, dieses Ende, wie es war, wird der Zeit davor nicht gerecht. Lässt sie vielleicht sogar in einem anderen Licht erscheinen. Nein, das nicht. Ich beschütze und verteidige die Zeit. Ich würde sagen: Es war ein Unfall. Mit zwei Beteiligten. Ohne Pannenengel.

Es ging um eine Rechnung. Es ging ja öfter um Rechnungen. Nicht bezahlte. Ratenzahlung. Listen von Raten mit Datum, wann was nachbezahlt wird. Neue Listen. Listen, die nicht übereinstimmten.

»Das Geld ist schon überwiesen«, höre ich mich heute noch sagen. War es aber nicht. Lüge. Und das hier, muss sein: Scham.

»Haben Sie denn die richtige Kontonummer?« Apotheker- und Ärztebank.

»Falschüberweisungen sind sehr schwer aufzuklären.«

»Dann müssen Sie anrufen.«

»Wieso soll ich anrufen, ich habe das Geld doch überwiesen.«

»Wenn Sie das Geld nicht haben, müssen Sie es sich ausleihen.«

Mir leiht keiner Geld. Weißt Du doch, alte Kuh.

Diesmal, am Ende, war es aber gar keine Ausrede oder keine Lüge. Eva hatte das Geld wirklich überwiesen. Es ging auch nicht um viel, um eine Rechnung, das war früher schon mal anders gewesen. Es ging um … Sagen wir so, es geschah etwas, das wir beide, die Analytikerin und ich, sie in dem Fall auch als Person betroffen, also über ihre Rolle hinaus, das unterstelle ich jetzt mal, nicht ertragen konnten. Jedenfalls war ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weiterging. Ich lief davon, und das tue ich heute noch.

Gehen wir nochmal ganz an den Anfang. Vielleicht haben wir was übersehen, oder ich. 120 Stunden Psychoanalyse zahlte die Krankenkasse, danke, Barmer Ersatzkasse. Man bekommt am Anfang eine Art Einstiegspaket von einigen Stunden, damit Arzt und Patient mal üben können. Wenn fortgesetzt werden soll, schreibt der Analytiker ein Gutachten. Wenn das durchgeht, gibt es die ersten 30 Stunden, dann schreibt er wieder eines und dann noch eines – und irgendwann ist Schluss, in der Regel nach dem vierten Durchgang.

Mehr als etwa 120 Stunden zahlen gesetzliche Krankenkassen in Deutschland nicht.

Dann muss man die Honorare selbst bezahlen.

Therapeutisch gilt es eher als Vorteil, wenn der Patient selbst zahlt. In Freuds Zeiten gab es nur Selbstzahler. Die bürgerlichen Damen hatten auch das Geld, ihre Hysterie behandeln zu lassen. Indem die Psychoanalyse zur Leistung von Krankenkassen wurde, trat sie in direkten Wettbewerb zu anderen Methoden der Psychologie. Der Wettbewerb ist eigentlich unsinnig, denn Psychoanalyse ist etwas anderes, eher eine angewandte, empirische Geisteswissenschaft. Aber ich habe ja auch profitiert davon, dass sie krankenkassenfähig gemacht wurde.

Aus Sicht des Patienten ist die Psychoanalyse vielleicht eher eine Art Lifestyle, auf den man große Hoffnung setzt. In den zu investieren man bereit ist. Termine, Zeit, Regelmäßigkeit. Und eben Geld, weil man sich selbst was wert sein und nicht der Krankenkasse auf der Tasche liegen soll.

Kurz gesagt, ich brauchte für die Analyse, als ich sie dann selbst bezahlen musste, einige hundert Euro im Monat, die ich eigentlich nicht hatte. Zu keiner Zeit. Das heißt, ich leistete mir etwas, das ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Insofern passte das gut in mein sonstiges Lebensmuster.

Sie werden sich fragen, was will mir der erzählen, ist doch ganz einfach, entweder kann er sich das leisten oder nicht. Wann kommt endlich wieder ein geiler Traum? Wurde eigentlich auch über Sex gesprochen? Nein, wir sprachen nie über Sex. Über Geld auch nicht. Ich hatte immer das Gefühl, sie teilte die Ansicht von Franz Manola, meinem Vorgänger beim Wiener in Wien, der sagte: »Michi, finanzielle Probleme sind die einzigen, für die es immer Lösungen gibt. Immer.« Wenn man’s ganz groß sieht, mag das stimmen: Dass man leichter einen Bankrott hinausschiebt, als man dem Sensenmann von der Schippe springt. Aber sicher bin ich da nicht.

Ich & Geld, in meinem Leben, und ich & Geld, wie sich das in der Psychoanalyse zeigte – und sie am Ende sogar abstürzen ließ, sagen wir nicht scheitern, scheitern nicht. Scheitern doch nicht!

Nur, Neustart-Option ist keine da. Es gibt keine Reset-Taste. Keine zweite Chance. Vieles daran bleibt mir selbst unklar. Immer noch kann ich nicht richtig denken, wenn ich an die Zeit »denke«. Als das Denken noch geholfen hat. Wie bitte, das soll meine Geschichte sein? Wer sagt das? Hat sich das jemand durchgelesen?

Ich versuche jetzt mal, eine Art Tatsachenbehauptung über mich selbst aufzustellen: Die Psychoanalyse hat mir gezeigt, in wie vielem ich mir selbst unverständlich bin. Manchmal vielleicht sogar fremd.

Das Theater mit den Rechnungen, jetzt sind wir wieder da. Mit den Honoraren für die Behandlung, darum ging es ja. Das Problem, an dem alles scheiterte. Ich war ja, wie gesagt, mit dem Gröbsten schon durch. Schon die Einteilung in grob und weniger grob ist blöd. Sollte gelernt haben, in sieben Jahren Fegefeuer, dass man nichts ausleihen kann, ohne es zurückzuzahlen – also auch keine Dienste beanspruchen, die man nicht bezahlen kann. Also, ich hätte die Chance gehabt, das jetzt zu lernen. Ich habe mal gelesen, eine gute Psychoanalyse ist nichts anderes als eine nachgeholte Erziehung. Finde ich, stimmt.

Genau das tat ich aber mit der Analytikerin, etwas ausleihen, ohne es zurückzahlen zu können: Ich hatte zwar tausend Gründe, warum ich nicht zahlen konnte – im Ergebnis brachte ich sie aber um ihr verdientes Geld. Gut, ich hatte nicht so viel. Ich war aber auch nicht bereit, es an anderer Stelle zu sparen. Die Mädchen nicht auf eine private Schule zu schicken. Keine Platten und Bücher zu kaufen.

Wenn mich die Analytikerin ermahnte, hasste ich sie und fand sie schrecklich. Wenn sie mich beschämte, verlor ich die Kontrolle und lief aus der Stunde. Ich schmollte dann zwei Wochen wie ein Kind und schrieb schließlich einen Brief (ich traute mich nicht anzurufen), ob ich wieder kommen könne. Ich hasse mich dafür, wie klein ich mich machte.

Ich fasste in dieser Zeit die dauernden Konflikte um nicht oder zu spät bezahlte Honorarrechnungen eher als begleitenden Nervkram auf, aber nicht als etwas Essentielles, wie es mir heute erscheint. Die Analytikerin zeigte mir, oder es zeigte sich – sie war ja davon über ihre Arbeit hinaus auch persönlich betroffen –, dass ich, trotz der läuternden Wirkung der Insolvenz, noch weit davon entfernt war, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Oder … oder nehme ich jetzt masochistisch etwas auf mich (am Ende, um der Analytikerin zu gefallen, wenn sie das mal liest) – und die Analytikerin ist eine geldgierige Kuh, die ohnehin viel zu viel verdient hat an mir, viele tausende Euro über all die Jahre. Wer sich aus dem Komplex der Schuld nicht befreien kann, wird immer mit Schuldzuweisungen arbeiten, könnte auch so eine Theorie sein.

Während der letzten Jahre war es um das Thema ruhiger geworden. Aber nur, weil ich mir mit einem Trick geholfen hatte. Meine Freundin Eva bezahlte die Rechnungen, in einem Aufwasch mit den Rechnungen unserer gemeinsamen Firma. Wirkt neutraler, profimäßig, eine Arztrechnung halt, nicht so sehr wie ein persönlicher Dienst an mir, was es doch war, und lässt schon auf der Überweisung mein neues Selbstbild durchscheinen. Und ich habe natürlich keine Zeit für so was, ist doch so, da ist meine Zeit woanders wirklich besser investiert, hoho. Die Verantwortung hatte ich elegant weggeschoben.

Doch einmal war kein Geld da, eine Rechnung blieb liegen, und das Unglück nahm seinen Lauf. Mäkelig mahnte ich etwas später bei Eva an, ob die Rechnung der Analytikerin schon bezahlt sei, hatte eher Eva im Verdacht, sie habe es vergessen. Zog sie also mit rein. Eva sagte, ja, es ist bezahlt, lass mich in Ruhe. Die Analytikerin sagte, nein, es ist nicht bezahlt. Beweisen Sie mir, dass bezahlt ist, auf meinem Konto ist kein Geld eingegangen. Wenn es um Geld ging, wurde sie oft grob und feindselig. Empfand ich, antisemitisch. Dabei war ich es doch gewesen, in der Vergangenheit zumindest, der sich nicht richtig verhalten hatte.

Ich brachte einen Ausdruck der digitalen Überweisung. Ich hielt ihn ihr vor die Nase. Sie saß, ich stand. Sie war alt geworden, in all den Jahren, sehr alt. Alt und vielleicht auch krank. Es roch. Sah sie überhaupt noch viel? Es gab viele Stunden, in denen sie sich kaum noch rührte. Das ist jetzt scheiße und unfair und verletzend. Trotzdem, wie weit konnte sie so etwas verstehen, digitale Überweisung? Auch wieder blöd, warum muss eine über 80-jährige alte Dame digitale Überweisungen verstehen?

Sie wollte von mir, ich solle auf der Bank anrufen und die Sache aufklären. Ich sagte, da könne man nicht anrufen. Ich sagte, ich müsse gar nichts aufklären. Ich ging, zog die Tür zu hinter mir, nicht laut. Das letzte Mal. Mit Pudding in den Knien stand ich in der Nelkenstraße, vor der Nummer 1x. (Hausnummer abgleichen)

Ein paar Wochen später stellte sich heraus, der Betrag war wirklich überwiesen, allerdings von einem anderen Konto, als es die Analytikerin gewohnt war, und so konnte sie die Überweisung nicht zuordnen. Zu spät. Was ist passiert? Wegen so einem Quatsch trennt man sich doch nicht nach all den Jahren. Eigentlich nicht. Vieles habe ich erzählt, aber sicher nicht alles. Kommt noch.