Die Vernunft ist eine strenge Hüterin. Sie wacht über unsere Gesundheit, zügelt die Lust zugunsten der Leistungsfähigkeit. Was die Frage aufwirft, ob wir, um wahrhaft frei zu sein, nicht eher unsere Vernunft zügeln sollten? Vielleicht haftet dem Kommunismus etwas allzu Vernünftiges an.

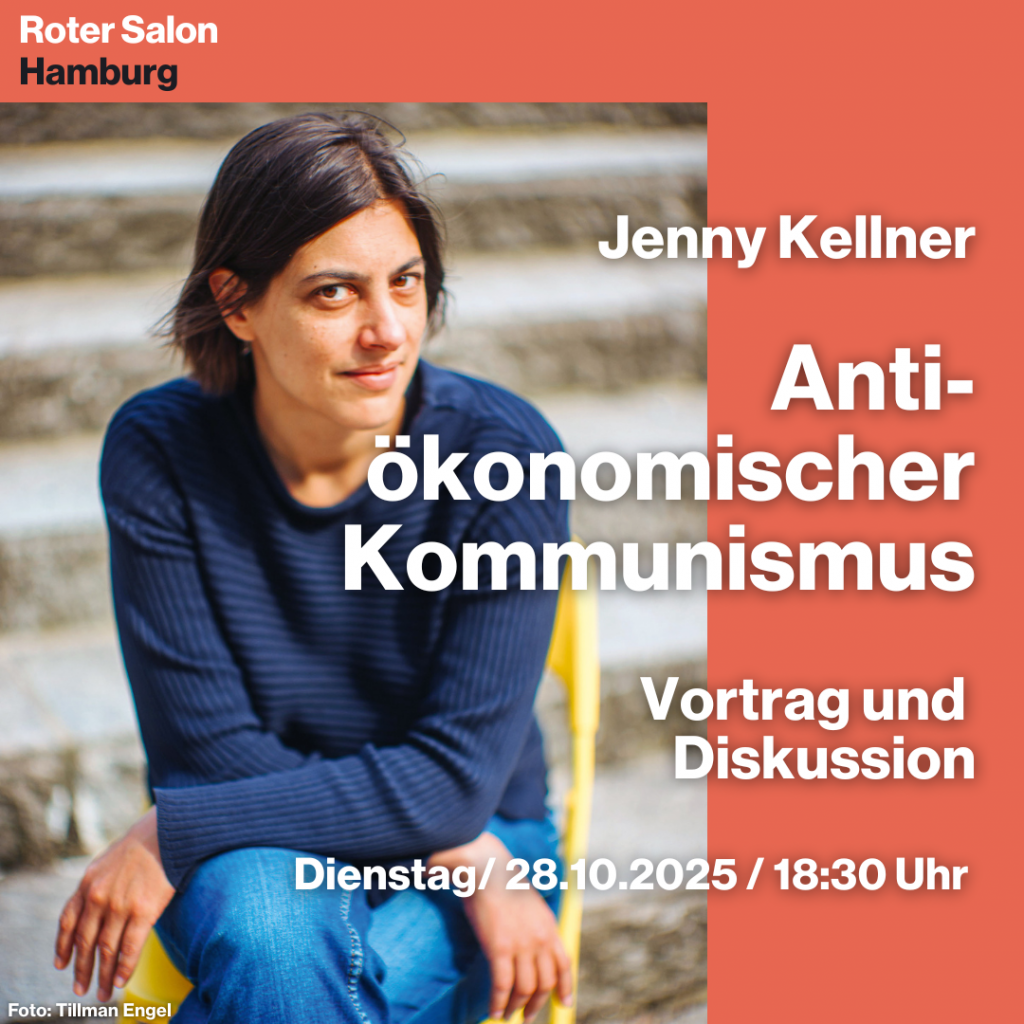

Wie halten wir die Balance zwischen dem Rationalen, dem Notwendigen, dem maßlosen Reich der Freiheit – aber auch der dunklen Macht in uns, die uns beherrschen will? Im ROTEN SALON HAMBURG mit Jenny Kellner wird darüber philosophiert – mit Bezug auf das Projekt des Kommunismus bei Karl Marx, auf das „obszöne Werk“ des George Bataille und das masslose des Friedrich Nietzsche.

Zur Einstimmung haben wir mit KI etwas hergestellt, ganz und gar maschinell und auf bloßer Spracherkennungsebene, das wir live nicht bieten können: Ein Gespräch zwischen Marx, Bataille und Nietzsche. Wir finden, es hat zumindest Unterhaltungswert. M.H.

„Kommunismus – zwischen Arbeit, Wille und Exzess“

Ein Dramolett – generiert von Künstlicher Intelligenz (KI)

Redaktion: Finn Schreiber

Ort: Ein imaginärer Tisch irgendwo zwischen der Pariser Nationalbibliothek, dem Abgrund des Mont Ventoux und einer Fabrikhalle in Manchester.

Drei Stimmen sprechen – nacheinander, gegeneinander, ineinander.

Karl Marx:

„Kommunismus ist kein Traum, kein Mythos, keine Ästhetik.

Er ist die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt.

Er beginnt dort, wo Menschen nicht mehr Eigentum sind, sondern ihre Geschichte selbst schreiben.

Alles andere ist Ideologie – oder Dekadenz.“

Friedrich Nietzsche:

„Wie langweilig.

Ihr wollt die Geschichte aufheben – ich will sie tanzen lassen.

Der Kommunismus ist die letzte Maskerade des Christentums,

eine neue Moral im Gewand der Gleichheit.

Ihr sprecht von Befreiung,

und meint doch nur: alle sollen gleich gebunden sein.“

Georges Bataille:

„Und doch, Nietzsche, ist in dieser Gleichheit ein Rest Feuer.

Nicht als Moral, sondern als Überfluss.

Kommunismus – nicht als Programm,

sondern als Erfahrung des Unmöglichen:

das Teilen, das Vergehen, die Verschwendung,

die Entfesselung von Sinn und Zweck.

Anti-ökonomisch – gegen die Herrschaft des Nutzens selbst.“

Karl Marx (trocken);

„Worte, Worte.

Ohne Brot kein Denken.

Ohne Organisation kein Fest.

Ihr schwärmt vom Abgrund – aber der Proletarier fällt hinein.“

Georges Bataille:

„Er fällt, ja – aber vielleicht ist dieser Fall selbst der Beginn der Freiheit.

Der Mensch, der sich vergeudet,

der nicht mehr arbeitet, um zu leben,

sondern lebt, um sich zu verzehren –

dieser Mensch ist jenseits von Herrschaft.“

Friedrich Nietzsche (lacht leise):

„Ihr sprecht von Freiheit, und meint doch nur Erlösung.

Ich sage euch: Der wahre Freie ist der,

der über eure Feste hinweggeht,

der weder Brot noch Gemeinschaft braucht,

sondern sich selbst – als Schöpfung, als Übermaß.“

Karl Marx (scharf):

„Ein elitäres Gespenst!

Euer Übermensch lebt vom Leid anderer.

Mein Kommunismus ist kein Tanz der Auserwählten,

sondern die Aufhebung der Notwendigkeit selbst.“

Georges Bataille (sanft):

„Und doch, Marx, auch deine Aufhebung ist ein Opfer.

Du opferst den Augenblick der Erfahrung für das Ziel der Geschichte.

Ich aber will den Augenblick –

ohne Ziel, ohne Nutzen, ohne Erlösung.“

Friedrich Nietzsche (lehnt sich zurück):

„Dann trinkt wenigstens auf eure Niederlage.

Ihr wollt den Menschen retten – ich will ihn sprengen.

Vielleicht liegt euer Kommunismus schon in seiner Zersetzung:

im Lachen über alles, was noch Sinn beansprucht.“

Marx (müde, aber nachdenklich):

„Vielleicht…

Vielleicht braucht die Revolution auch den Exzess,

und der Exzess die Revolution.

Denn ohne Rausch bleibt sie Verwaltung,

und ohne Ordnung – nur Asche.“

Georges Bataille (flüsternd):

„Dann lasst uns tanzen auf der Schwelle.

Zwischen Ordnung und Auflösung.

Zwischen Marx und Nietzsche.

Dort, wo der Kommunismus nichts mehr erklärt –

sondern geschieht.“

Epilog (Erzählstimme)

Marx bleibt am Tisch, die Hände auf den Papieren der Geschichte.

Nietzsche lacht, bevor er verschwindet.

Bataille hebt das leere Glas –

und lässt es fallen.

Der Klang hallt nach wie ein Versprechen:

dass Kommunismus nicht nur ein System ist,

sondern eine Erfahrung, die sich nicht verwerten lässt.

Wofür steht Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Friedrich Nietzsche gehört mit seiner scharfen Moral-, Religions – und Kulturkritik zu den bis heute einflussreichsten Denkern. Nietzsche selbst wuchs in eben jenem frommen und beengten Milieu auf, das er später in seinen Werken angriff. Am 15. Oktober 1844 wird er im sächsischen Röcken geboren. Sein Vater, wie viele in der Familie evangelischer Pfarrer, stirbt als Nietzsche fünf Jahre alt ist. Anschließend wächst der intellektuell auffallend begabte Junge in einem reinen Frauenhaushalt auf. Bereits mit Mitte zwanzig erhält Nietzsche eine Professur für klassische Philologie in Basel. In dieser Zeit beginnt auch eine intensive, aber letztlich scheiternde Freundschaft mit Richard Wagner. Unter dessen Einfluss entsteht Nietzsches erstes bedeutendes Werk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872). Das Buch wird im akademischen Umfeld verrissen. Aufgrund starker gesundheitlicher Probleme legt er die Professur 1879 nieder. Die Sommer in Sils Maria und die Winter in Italien verbringend, arbeitet er von da an als freier Autor.

In seinen Schriften wie etwa der Genealogie der Moral (1887) kritisiert Nietzsche gängige Wertvorstellungen. Für ihn haben Ideale wie Gleichheit oder Mitleid keine objektive Gültigkeit. Vielmehr verändern Werte sich je nach historischer Situation und sind zudem Ausdruck verschleierter psychologischer Bedürfnisse. Die in der Moderne vorherrschende, christlich geprägte „Sklavenmoral“ ist im Grunde durch Neid motiviert: Weil man von seinen Mitmenschen nicht an Macht und Fähigkeiten übertroffen werden will, fordert man Bescheidenheit, Nächstenliebe und dergleichen. Letztlich aber, so Nietzsche, schaden diese Werte: Sie führen zu ständigen Schuldgefühlen und sind lebensfeindlich. Anstelle dieser heuchlerischen und schwächenden Kultur sollte eine umfassende Bejahung des Lebens sowie ein Streben des Individuums nach Exzellenz treten. In seinem bekanntesten Werk Also sprach Zarathustra (1883–1885) entwickelt Nietzsche die umstrittene Idee des „Übermenschen“, der alle menschlichen Schwächen überwunden hat. Wie viele Gedanken Nietzsches ist auch der Übermensch offen für gegensätzliche Interpretationen. Die Nationalsozialisten verstanden ihn als biologisch überlegenen „Herrenmenschen“, während andere hier eine Aufforderung zu persönlicher Vervollkommnung sahen, die sich an jeden richtet.

Nietzsche gesundheitliche Konstitution ist zeitlebens fragil, immer wieder quälen ihn heftige Migräneanfälle. 1889 erleidet er in Turin einen Zusammenbruch, die letzten 12 Jahre seines Lebens verbringt er in geistiger Umnachtung. Am 25. August 1900 stirbt er im Alter von 55 Jahren. Er hinterlässt ein sprachlich brillantes, oft widersprüchliches Werk, das von den Nationalsozialisten vereinnahmt wurde, aber auch linke Theoretiker wie Michel Foucault beeinflusste.

Zitiert nach: Philosophiemagazin

Wofür steht Georges Bataille (1897-1962)

Der französische Philosoph und Schriftsteller Georges Bataille ist der Denker der Grenzüberschreitung. Ihn faszinierten die „Intensitätszonen“ des Ekstatischen. Dem Alltagsleben in der verwalteten Welt des Kapitalismus mochte er wenig abzugewinnen: Er plädierte stattdessen für schrankenlose Verausgabung

Geboren wurde George Bataille am 10. September 1897 in Billom in der Auvergne. Während seiner Jugend litt er nach eigenen Angaben sehr unter der fortschreitenden Paralyse des Vaters und einem Selbstmordversuch seiner Mutter.

Nach einer mehrjährigen katholischen Phase betrieb Bataille Sprachstudien, widmete sich einer intensiven Hegellektüre und lernte die surrealistischen Künstler Michel Leiris und André Masson in Paris kennen, wo er als Bibliothekar arbeitete.

Von 1934 bis 1939 besuchte er die Vorlesungen des aus Russland stammenden Philosophen Alexandre Kojève über Hegels „Phänomenologie des Geistes“, die auch der Psychoanalytiker Jacques Lacan und die Philosophen Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau-Ponty hörten.

In diesen Jahren veröffentliche er auch seine wichtigsten Werke wie „Die Aufhebung der Ökonomie“, „Die innere Erfahrung“ und „Die Literatur und das Böse“. Ab 1959 verschlechterte sich Batailles gesundheitlicher Zustand. Er verstarb am 9. Juli 1962 in Paris.

Wir weigern uns zu sehen, dass das Leben eine dem Gleichgewicht gelegte Fußangel ist, dass es ganz und gar in Unbeständigkeit, Labilität besteht und in ihr sich verliert. Es ist eine stürmische Bewegung, die ununterbrochen zur Explosion kommt. („Der heilige Eros“)

Während Bataille in Frankreich die Position eines philosophischen Klassikers des 20. Jahrhunderts einnimmt, der das Denken von Michel Foucault oder Gilles Deleuze entscheidend beeinflusste, hat er im deutschsprachigen Raum noch immer den Status eines exzentrischen Außenseiters.

Bataille wirft der traditionellen Philosophie vor, dass sie – durch ihre Beschränkung auf die Reflexion und die Diskursivität – Grenzerfahrungen, wie sie etwa in der Erotik oder in Rausch- und Traumzuständen gemacht werden, ausschließt. Er bezweifelt die Berechtigung solch eines Philosophierens, „das den intensivsten Gemütsbewegungen fremd gegenübersteht“. Bataille sieht im herkömmlichen philosophischen Diskurs den Ausdruck der „profanen, homogenen Welt“, in der Arbeit, Disziplin, Verlässlichkeit, und Nüchternheit dominieren. Dagegen setzt er die souveräne „Welt des Heiligen“, in der sich „das verschwenderische Aufbrausen des Lebens“ ereignet.

Das Fest – Paradigma der Entgrenzung

In seinem Symposiums-Beitrag erinnerte der an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität in Linz lehrende Artur Boelderl an den radikalen Lebensentwurf Batailles, der so lautet: „Ein Ja-Sagen zum Leben bis in den Tod“.

Gemeint ist damit ein an Friedrich Nietzsche orientiertes dionysisches Ja-Sagen zur Welt, das auch die „verabscheuten und verruchten Seiten des Daseins“ (Nietzsche) aufsucht und nur als Transgression, als Überschreitung aller Grenzen vor sich gehen kann; in einer Transgression, die – so Bataille – „eine funkelnde und immer bejahte Welt, eine Welt ohne Schatten, ohne Dämmerung, ohne das gleitende Nein“ eröffnet.

Ein Ort, wo Transgressionen erfolgen können, ist das Fest – ein inszenierter Ausnahmezustand, in dem die Menschen die bestehenden Grenzen der sozio-kulturellen Ordnung überschreiten. Das Fest wirkt wie eine Explosion, die das Grau in Grau des normierten Alltagslebens aufbricht. Das sich im Fest verschwendende und verausgabende Individuum wird zu einem „Subjekt auf dem Siedepunkt“. Es erlebt den Zustand der Ekstase, so Boelderl in seinem Vortrag, der mit dem Verlust des „sozio-kulturellen Selbst“ verbunden ist.

„Wer verliert, gewinnt!“

Eben dieses „Subjekt auf dem Siedepunkt“ mit dem damit verbundenen Selbstverlust stand im Zentrum des elaborierten Vortrags des französischen Soziologen Michel Maffesoli. Er lehrt Soziologie an der Sorbonne in Paris und gilt als einer der führenden Intellektuellen Frankreichs. In seiner wissenschaftlichen Arbeit befasst er sich häufig mit zentralen Thesen von Bataille, wie er auch in Linz betonte. Schon der Titel seines Vortrags „Wer verliert, gewinnt“ evozierte Batailles Konzeption der Transgression.

Indem man in der Überschreitung die monotone, profane Welt des Alltagslebens verlässt, erschließt man sich neue Erlebniswelten, die Maffesoli metaphorisch als „die Welt des Orgiastischen“ bezeichnete. Damit ist nicht nur die in der Sexualität erlebbare Ekstase gemeint, sondern jede Form einer hemmungslosen Verausgabung im Sinne Batailles, die er als „unproduktive Verausgabung“ verstand.

Für hemmungslose Verausgabung

Worauf Maffesoli anspielte, ist Batailles umfangreicher Aufsatz „Der Begriff der Verausgabung“. Darin polemisierte er gegen das Nützlichkeitsdenken und gegen den Produktivitätswahn der klassischen kapitalistischen Ökonomie. Sie kenne nur – so lautete der Vorwurf – den Erhalt und die Ausweitung des vorhandenen Reichtums und einen gemäßigten, kontrollierten Verbrauch.

Diesem „produktiven Verbrauch“, der zur Erhaltung des Lebens notwendig ist, stellte Bataille den „unproduktiven Verbrauch“ – die hemmungslose Verausgabung – gegenüber. Es sind dies all die Formen wie „Luxus, die Kulte, die Spiele, die Schauspiele, die Künste, die sexuelle Tätigkeit, die ursprünglich ihren Zweck in sich selbst hatten“.

Lachen als Form der Transgression

Die in Berlin tätige Literaturhistorikerin Rita Bischof verwies im Gespräch mit science.ORF.at auf eine andere Form der Transgression, die speziell im Spätwerk von Bataille eine wichtige Rolle spielt. Es handelt sich dabei um das Lachen, mit dem sich Bataille seit seinem Zusammentreffen mit dem französischen Philosophen Henri Bergson 1920 in London beschäftigte. Bergson ist der Autor einer Studie „Über das Lachen“, in der er dieses Phänomen in sein philosophisches System einordnete.

Diese Engführung des Lachens überzeugte Bataille nicht. Er war davon überzeugt, so Rita Bischof, dass „das Lachen sich nicht in ein Objekt des Denkens transformieren lasse, ohne dass es aufhöre, Lachen zu sein“. Bataille hatte eine andere Vorstellung; und zwar von einem göttlichen, befreienden Lachen, das er mit „Trunkenheit, erotischem Taumel, Opfertaumel, poetischem Taumel, heroischem Benehmen, Wut und Absurdität“ gleichsetzt.

Eine Ahnung davon vermittelt der russische Avantegarde-Schriftsteller Velimir Chlebnikov in seinem Gedicht „Beschwörung durch Lachen“, die teilweise mit glossolalischen Mitteln erfolgt: „Lacht auf, ihr Lacherer/Oh, lacht los, ihr Lacherer/Die mit Gelächter lachen, die lachal lachantern/Oh, lacht los, lächeral!“

„Negative Bereiungsontologie“

Der in Chemnitz emeritierte Philosoph Ferdinand Fellmann betrachtete Batailles Transgression als ein Projekt einer „negativen Befreiungsontologie“. Das bedeutet, dass Bataille die gesamte Sphäre des Seins, die von der traditionellen Philosophie „als goldenes Kalb“ verehrt wird, radikal in Frage stellt. Im Taumel der Verausgabung, in den Abgründen unserer Körperlichkeit – so Ferdinand Fellmann – würden die Ketten der kulturell-gesellschaftlich determinierten Ich-Identität gesprengt und dadurch die Illusion begraben, mittels der Rationalität „Herr im eigenen Haus“ zu sein. Der Künstler-Philosoph Bataille avanciere „zum Visionär einer alternativen Weltsicht“, der eine mystische Form der Utopie verspreche.

„Dionysisches Schattenreich“

Eine Lesart Batailles, wie sie Guillaume Rousson, der Direktor des Französischen Kulturinstituts in Wien, andeutete, weist in eine andere Richtung: Batailles Konzeption der Transgression enthalte nicht mehr das gesellschaftspolitische Dynamit ihrer Entstehungszeit, erläuterte Rousson. Phänomene wie die entfesselte Sexualität, hemmungsloses Herbeiführen von Rauschzuständen und dionysische Feste in Form von rave parties seien längst zum fixen Bestandteil der Alltagskultur geworden.

Diesen Befund teilt auch der Soziologe Maffesoli. Er sieht darin die Transformation der homogenen, profanen Gesellschaft in eine orgiastische Form des Zusammenlebens; mit den Worten Maffesolis: An die Stelle „des prometheischen Lichtregimes“, das auf die Epoche der Aufklärung zurückzuführen ist, tritt das „dionysische Schattenreich“, in der „eine Zirkulation der Leidenschaften“ erfolgt.

Zitiert nach: Nikolaus Halmer, Ö1 Wissenschaft

Jenny Kellner

J.K., , Dr. phil., studierte Schauspiel, Philosophie und Soziologie in Hamburg und Berlin und war Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie lehrt an der Hafencity Universität Hamburg und an der Universität der Künste Berlin und ist als freie Publizistin und Künstlerin tätig.

Anhang

Werke von Georges Bataille

„Die Aufhebung der Ökonomie“, übersetzt von Traugott König, Heinz Abosch und Gerd Bergfleth, Matthes & Seitz

„Die Erotik“, übersetzt von Gerd Bergfleth, Matthes & Seitz

„Die innere Erfahrung“, übersetzt von Gerd Bergfleth, Matthes & Seitz

„Die Literatur und das Böse“, übersetzt von Cornelia Langendorf, Matthes & Seitz

„Die psychologische Struktur des Faschismus / Die Souveränität“, übersetzt von Rita Bischof, Elisabeth Lenk und Xenia Rajewsky, Matthes & Seitz

„Nietzsche und der Wille zur Chance. Atheologische Summe III“, übersetzt von Gerd Bergfleth, Matthes & Seitz

Sekundärliteratur

Rita Bischof: „Souveränität und Subversion. Georges Batailles Theorie der Moderne“, Matthes & Seitz

„Tragisches Lachen. Die Geschichte von Acéphale“, Matthes & Seitz

Maurice Blanchot: „Die Freundschaft“, Matthes & Seitz

Bernd Mattheus: „Georges Bataille I/II/III. Eine Thanatographie“, Matthes & Seitz

Artur Boelderl: Georges Bataille. Über Gottes Verschwendung und andere Kopflosigkeiten, Parerga-Verlag

Ferdinand Fellmann: Das Paar. Eine erotische Rechtfertigung des Menschen, Parerga Verlag

Reiner Keller: Michel Maffesoli. Eine Einführung, uvk Verlag

Michel Maffesoli: Die Zeit kehrt wieder, Matthes&Seitz Verlag, angekündigt für November 2012

Peter Wiechens: Georges Bataille zur Einführung, Junius Verlag

Wer meint, der Kommunismus sei zu vernünftig, kann sich ja z.B. an der Variante der Roten Khmer orientieren! Oder sind diese Mächte noch nicht „dunkel“ genug?

Müssen jetzt auch noch Linke zum Zügeln der Vernunft aufrufen? Können wir das nicht den Faschisten und den Taliban überlassen?

Ich fände eine Linke, die jede Vernunftkritik ausschließt und strikt von sich weist, und in der eine philosophische Perspektive, die das kommunistische Projekt in konstruktiver Absicht mit vernunftkritischen Überlegungen konfrontiert, umstandslos auf eine Seite mit Faschisten und Taliban gestellt wird, ziemlich beängstigend.