Am 15. September liest Iris Minich im ROTEN SALON HAMBURG Auszüge aus dem „Kommunistischen Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels, erstmals erschienen im Februar 1848.

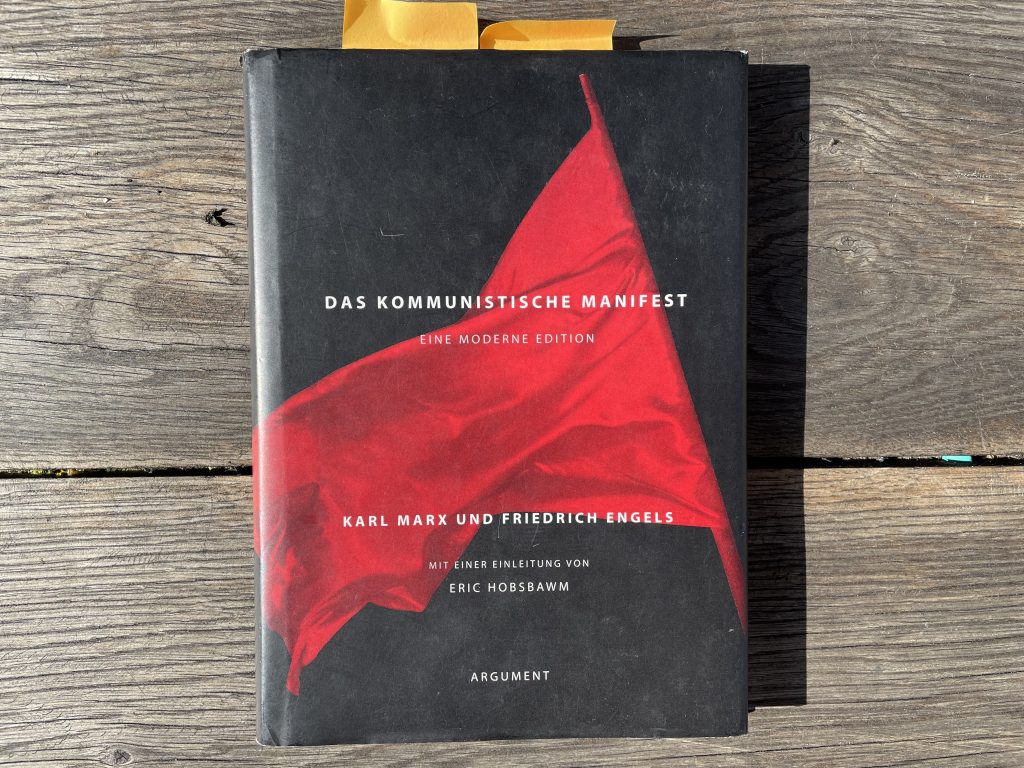

Die Lesung bezieht sich auf die Neuedition des „Manifest“, die 2019 zum 40. Geburtstag des Argument Verlags erschien. Sie beinhaltet ein Vorwort des britischen Historikers Eric Hobsbawm (1917 – 2012), aus dem wir heute einen Auszug bringen, der sich mit der Editionsgeschichte des einzigartigen Meisterwerks befasst. Die Ausgabe selbst wird am Büchertisch des ROTEN SALON zu haben sein.

Ich weiß nicht, wie viel eine Lesung mit kurzer Diskussion danach bewirken kann. Wünschen würde ich mir, dass die Auseinandersetzung mit dem Werk dem Ansatz Hobsbawms folgt, der das Gründungsdokument des Marxismus selbst einer marxistischen Lektüre unterzogen hat. In einer Verlagsankündigung des Argument Verlags hiess es zum Erscheinen der „modernen Edition:

„Habsbawm bettet es in den sozialgeschichtlichen Kontext ein und macht deutlich, von welchem illusorischen Überschwang sich die zwei jungen Autoren leiten ließen. Und er kommt zu dem verblüffenden Ergebnis, dass die analytische Kraft des Textes erst heute – unter den Bedingungen eines »globalisierten« Kapitalismus – wirklich zum Tragen kommt.

Entscheidend für ein zeitgemäßes Verständnis ist, dass wir den Text nicht mehr so lesen, wie ihn die organisierte Arbeiterbewegung verstanden hat: Als Prognose einer historischen Zwangsläufigkeit scheint es vom Gang der Ereignisse widerlegt. Aber war das nicht die Sicht derer, die sich weniger als Subjekte denn als Objekte des Geschichtsprozesses fühlten und aus dem Manifest eine Art religiöser Zuversicht bezogen?

Welche Erkenntnisse vermittelt es, wenn man vom Standpunkt des Handelns – einer Philosophie der Praxis – liest?“ M.H.

„Dieses erstaunliche Meisterwerk“

Einführung von Eric Hobsbawm

Im Frühling 1847 erklärten sich Karl Marx und Friedrich Engels bereit, dem sogenannten Bund der Gerechten beizutreten, einem Ableger des früheren Bundes der Geächteten, eines revolutionären Geheimbunds, der in den 1830er Jahren in Paris unter französischerevolutionärem Einfluss von deutschen Handwerksgesellen – vor allem von Schneidern und Zimmerleuten – gegründet worden war und dessen Mitglieder auch in jenen Tagen in der Mehrzahl aus im Exil lebenden radikalen Handwerkern bestanden. Der Bund – überzeugt von seinem »kritischen Kommunismus« – bot Marx und Engels an,

ein von ihnen zu entwerfendes Manifest als sein politisches Programm zu veröffentlichen sowie seine Organisation entsprechend ihren Vorstellungenzu modernisieren. In der Tat wurde er im Sommer 1847 reorganisiert, in Bund der Kommunisten umbenannt und der »Sturz alten, auf Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum« zu seinem Zweck erklärt. Ein zweiter Kongress des Bundes, der im November/Dezember 1847 ebenfalls in London stattfand, verabschiedete formell Zwecke und Statuten und forderte Marx und Engels auf, ein neues, die Ziele und die Politik des Bundes darlegendes Manifest zu entwerfen.

Marx und Engels arbeiteten beide an Entwürfen, und das Dokument gibt eindeutig ihre gemeinsame Auffassung wieder. Die Endfassungwurde jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit von Marx geschrieben – allerdings erst nach einer energischen Mahnung von Seiten der Führung, denn es fiel Marx damals und später schwer, seine Texte anders als unter dem Druck eines festen Abgabetermins fertigzustellen. Es ist wahrscheinlich, dass der Text in einem Zug geschrieben worden ist. Das Resultat, ein Dokument von 23 Seiten mit dem Titel Manifest der KommunistischenmPartei (seit 1872 allgemeiner bekannt als Das Kommunistische Manifest), wurde »im Februar 1848 veröffentlicht« – gedruckt im Büro der »Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter« (besser bekannt als Communistischer Arbeiterbildungsverein, der bis 1914 überlebte) in der Liverpool Street Nr. 46, London.

1998 feierten wir den 150. Jahrestag der Veröffentlichung dieser kleinen Flugschrift, die mit Sicherheit die einflussreichste politische Einzelschrift seit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution ist. Ausgeliefert wurde sie – welche Gunst der Umstände – ein bzw. zwei Wochen vor dem Ausbruch der Revolutionen des Jahres 1848, die sich wie ein Lauffeuer von Paris aus über ganz Europa ausbreiteten. Obwohl sein Horizont entschieden international war (in der ersten Ausgabe wurden voller Hoffnung bevorstehende Veröffentlichungen des Manifests auch in englischer, französischer,italienischer, flämischer und dänischer Sprache angekündigt, ohne dass sie zu jenem Zeitpunkt umgesetzt wurden), entfaltete esanfangs ausschließlich in Deutschland Wirksamkeit. So klein der Bund der Kommunisten auch gewesen sein mag, er spielte eine nicht unbedeutende Rolle in der deutschen Revolution, nicht zuletzt durch die von Marx herausgegebene Neue Rheinische Zeitung (1848–1849). Die Erstausgabe des Manifests wurde innerhalb weniger Monate dreimal nachgedruckt, in der Deutschen Londoner Zeitung erschien es in Fortsetzungen. Im April oder Mai 1848 wurde es korrigiert und neu gesetzt – diesmal auf 30 Seiten –, aber mit dem Scheitern der 1848er Revolutionen geriet es aus dem Blickfeld. 1849 hielt Marx – gerade zu seinem lebenslangen Exil in England angekommen – es gerade noch für angebracht, Teil III (Sozialistische und kommunistische Literatur) des Manifests in seiner Londoner Zeitschrift Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Revue (November 1850) abzudrucken, die aber kaum Leser fand.

Niemand hätte in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts dem Manifest eine außergewöhnliche Zukunft vorausgesagt.

Eine Neuausgabe in kleiner Auflage wurde nicht-öffentlich von einem emigrierten deutschen Drucker in London hergestellt, wahrscheinlich 1864, und eine weitere Ausgabe erschien in wenigen Exemplaren in Berlin 1866 – tatsächlich die erste in Deutschland herausgegebene Ausgabe. Zwischen 1848 und 1868 scheint es keine Übersetzungen gegeben zu haben, abgesehen von einer schwedischen Ausgabe, die wahrscheinlich Ende 1848 veröffentlicht wurde, und einer englischen Ausgabe 1850, die nur deswegen in der bibliografischen Geschichte des Manifests auftaucht, weil die Übersetzerin Marx oder (da sie in Lancashire lebte) doch eher Engels konsultiert zu haben scheint. Beide Ausgaben verschwanden, ohne Spuren zu hinterlassen. 1865 war praktisch keine einzige der von Marx veröffentlichten Schriften mehr erhältlich.

»Was 1848 einem unvoreingenommenen Leser als revolutionäre Rhetorik oder bestenfalls als eine plausible Prognose erscheinen mochte, kann heute als eine knappe Beschreibung des Kapitalismus am Ende des 20. Jahrhunderts gelesen werden.« (Hobsbawm)

Marx’ Bekanntheit in der Internationalen Arbeiterassoziation (der sogenannten Ersten Internationale, 1864 –1872) sowie das Entstehen von zwei bedeutenden Parteien der Arbeiterklasse in Deutschland – jeweils von einem ehemaligen Mitglied des Bundes der Kommunisten gegründet, die beide Marx sehr schätzten – wiederbelebten das Interesse am Manifest und an seinen anderen Schriften. Insbesondere seine gewandte Verteidigung der Pariser Kommune 1871 (»Der Bürgerkrieg in Frankreich«) brachte ihm bei der Presse den Ruf eines gefährlichen, von Regierungen gefürchteten Anführers der internationalen Subversion ein. Vor allem der Prozess wegen Hochverrats gegen die Führer der deutschen Sozialdemokratie Wilhelm Liebknecht, August Bebel und Adolf Hepner im März 1872 verhalf dem Dokument zu unerwarteter Bekanntheit. Die Staatsanwaltschaft gab den Text des Manifests vor Gericht zu Protokoll, was den Sozialdemokraten erstmals die Möglichkeit eröffnete, es als Teil des Verhandlungsprotokolls legal und in einer hohen Auflage zu veröffentlichen. Da klar war, dass ein vor der Revolution von 1848 veröffentlichtes Dokument einer Aktualisierung und erläuternder Anmerkungen bedurfte, verfassten Marx und Engels das erste einer Reihe von Vorworten, die seitdem die Neuausgaben des Manifests für gewöhnlich begleiteten. von 1866 beruhte) die Grundlage aller nachfolgenden Neuausgaben. Zwischen 1871 und 1873 waren immerhin schon mindestens neun Ausgaben des Manifests in sechs Sprachen erschienen.

In den nächsten vierzig Jahren eroberte das Manifest die Welt, mitgerissen vom Aufstieg der neuen (sozialistischen) Arbeiterparteien, idenen der marxistische Einfluss sich im Jahrzehnt von 1880 bis 1890 schnell ausdehnte. Keine dieser Parteien bezeichnete sich damals als Kommunistische Partei. Erst die russischen Bolschewiki kehrten nach der Oktoberrevolution zu der ursprünglichen Bezeichnung zurück. Der Titel Manifest der Kommunistischen Partei blieb jedoch unverändert.

Schon vor der Russischen Revolution von 1917 war das Manifest in einigen hundert Ausgaben in etwa dreißig Sprachen erschienen, einschließlich dreier japanischer und einer chinesischen Ausgabe. Sein Haupteinflussgebiet blieb jedoch der zentraleuropäische Raum von Frankreich im Westen bis Russland im Osten. Es dürfte nicht überraschen, dass die meisten Ausgaben auf Russisch (70) erschienen sind, dazu weitere 35 Ausgaben in den Sprachen des Zarenreichs – Polnisch (11), Jiddisch (7), Finnisch (6), Ukrainisch (5), Georgisch (4) und Armenisch (2). 55 deutsche Ausgaben waren erschienen, dazu im Reich der Habsburger noch neun ungarische, acht tschechische (aber nur drei kroatische sowie je eine slowakische und slowenische). 34 Ausgaben in englischer Sprache (einschließlich der USA, wo die erste Übersetzung 1871 erschien), 26 in Französisch und elf in Italienisch – erstmals 1893. Seine Wirkung in Südwesteuropa war gering – sechs Ausgaben auf Spanisch (einschließlich der lateinamerikanischen), eine auf Portugiesisch. Das Gleiche gilt für Südosteuropa (sieben bulgarische, vier serbische, vier rumänische Ausgaben sowie eine einzelne, wahrscheinlich in Saloniki veröffentlichte Ausgabe in Ladino). Nordeuropa war einigermaßen gut vertreten mit sechs dänischen, fünf schwedischen und zwei norwegischen Ausgaben.

In dieser ungleichen geographischen Verteilung spiegelt sich nicht nur die ungleiche Entwicklung der sozialistischen Bewegung sowie Marx’ Einfluss – im Unterschied zu anderen revolutionären Ideologien wie dem Anarchismus – wider. Sie sollte uns auch daran erinnern, dass Größe und Einfluss der sozialdemokratischen und Arbeiterparteien und die Auflagenhöhe des Manifests keineswegs einander entsprachen. So hatte die Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit ihren mehreren Hunderttausend Mitgliedern und ihren Millionen Wählern die Neuausgaben des Manifests bis 1905 in einer Auflagenhöhevon gerade mal 2 000 bis 3 000 Exemplaren gedruckt. Das Erfurter Programm von 1891 hatte die Partei in einer Auflage von 120 000 drucken lassen, vom Manifest dagegen wohl nicht mehr als 16 000 Exemplare in den elf Jahren von 1895 bis 1905, als die Auflage ihrer theoretischen Zeitschrift Die Neue Zeit 6400 Exemplare betrug. Von einem durchschnittlichen Mitglied einer marxistischen sozial demokratischen Massenpartei wurde nicht erwartet, dass es Prüfungen in Theorie zu bestehen hatte. Umgekehrt repräsentieren die siebzig vorrevolutionären russischen Ausgaben eine Kombination meist illegaler Organisationen, deren Gesamtmitgliedschaft nicht mehr als einige Tausend betragen haben kann. Ebenso waren die 34 englischen Ausgaben von und für vereinzelte marxistische Sekten in der angelsächsischen Welt, die am linken Flügel der bestehenden Arbeiter- und sozialistischen Parteien operierten, veröffentlicht worden. Das war das Milieu, in dem »die Gradlinigkeit eines Genossen ausnahmslos an den Eselsohren seines Manifests gemessen werden konnte«. Kurz, die Leser des Manifests waren zwar Teil der neuen und aufstrebenden sozialistischen Arbeiterparteien und Bewegungen,aber sicherlich kein repräsentativer Ausschnitt der Mitglieder. Es waren Männer und Frauen mit einem besonderen Interesse an der Theorie, die diesen Bewegungen zugrunde lag. Das ist wahrscheinlich noch immer der Fall.

Die Situation veränderte sich nach der Oktoberrevolution, insbesondere in den kommunistischen Parteien. Im Gegensatz zu den Massenparteien der Zweiten Internationale (1889–1914) erwarteten die Parteien der Dritten Internationale (1919–1943) von ihren Mitgliedern Verständnis oder zumindest einige Kenntnisse marxistischer Theorie. Die Dichotomie zwischen den einflussreichen, am Schreiben von Büchern jedoch nicht sonderlich interessierten politischen Führern und den »Theoretikern« wie beispielsweise Karl Kautsky – der zwar bekannt war und geachtet wurde, jedoch nicht als praktischer, in Entscheidungen eingebundener Politiker – verschwand nach und nach. Lenin zufolge waren alle Führer wichtige Theoretiker, seit die politischen Entscheidungen mit »marxistischen Analysen« gerechtfertigt wurden, meist allerdings bloß mit Verweisen auf die Autorität der Texte der »Klassiker« Marx, Engels, Lenin und später Stalin. Die Veröffentlichung und weite Verbreitung der Texte von Marx und Engels wurde für die Bewegung weit wichtiger als in den Tagen der Zweiten

Internationale. Das reichte von einer Reihe kleinerer Schriften – Wegbereiter waren wohl die Elementarbücher des Kommunismus in der Weimarer Republik – über gut bearbeitete Zusammenstellungen – wie die unschätzbare Ausgabe Ausgewählte Briefe von Marx und Engelsmund die Ausgewählten Werke in zwei, später in drei Bänden – bis hin zur »Gesamtausgabe«. Diese Veröffentlichungen wurden von der sowjetischen Kommunistischen Partei mit – für diesen Zweck – schier unbegrenzten Mitteln unterstützt und häufig in der Sowjetunion in einer Vielzahl von Fremdsprachen gedruckt.

Das Kommunistische Manifest profitierte von dieser neuen Situation in dreierlei Hinsicht. Ganz ohne Zweifel stiegen die Auflagenzahlen.

Die preiswerte Ausgabe, die 1932 von den offiziellen Verlagen der amerikanischen und britischen Kommunistischen Parteien in »hunderttausenden « Exemplaren gedruckt wurde, ist als das »vielleicht meistaufgelegte Taschenbuch, das jemals auf Englisch erschienen ist«, bezeichnet worden. Der Titel verwies jetzt nicht mehr auf ein historisches Fossil, sondern war direkt an die zeitgenössische Politik gekoppelt. Da einer der großen Staaten beanspruchte, die marxistische Ideologie zu repräsentieren, wurde die Bedeutung des Manifests als Text in der politischen Wissenschaft gestärkt. Entsprechend wurde es in die Lehrpläne von Universitäten aufgenommen, was nach dem Zweiten Weltkrieg unweigerlich rasant zunahm, und dort, unter den Intellektuellen der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, sollte der Marxismus sein enthusiastischstes Publikum finden.

Die UdSSR ging aus dem Zweiten Weltkrieg als eine der beiden Supermächte hervor – an der Spitze eines riesigen Gebiets kommunistischer Staaten und Territorien. Die kommunistischen Parteien im Westen (mit der bemerkenswerten Ausnahme der deutschen) waren nach dem Krieg gestärkter als je zuvor. Obwohl der Kalte Krieg schon eingesetzt hatte, wurde das Manifest im Jahr seines 100. Geburtstags nicht mehr nur von Kommunisten oder kommunistischen Verlagen, sondern in hohen Auflagen und mit Vorworten bekannter Akademiker auch von unpolitischen Verlegern veröffentlicht. Kurz, es war nicht nur ein klassisches Dokument des Marxismus, sondern es war ein politischer Klassiker schlechthin geworden.Das ist es auch jetzt noch, selbst nach dem Ende des Sowjetkommunismus und dem Niedergang der marxistischen Parteien und Bewegungen in weiten Teilen der Welt. In Staaten ohne Zensur haben nahezu alle Menschen in Reichweite einer guten Buchhandlung und mit Sicherheit alle in Reichweite einer guten Bibliothek Zugang zu diesem Text.

Das Ziel einer Neuausgabe 150 Jahre nach der Erstveröffentlichung liegt daher nicht so sehr darin, den Text dieses erstaunlichen Meisterwerks zugänglich zu machen, noch weniger darin, ein Jahrhundert doktrinärer Debatten über die »korrekte« Interpretation dieses Grundlagentextes des Marxismus Revue passieren zu lassen. Vielmehr soll sie uns daran erinnern, dass das Manifest an der Schwelle zum 21. Jahrhundert der Welt immer noch viel zu sagen hat.

Aus: Das Kommunistische Manifest – Eine moderne Neuausgabe. Mit einem Vorwort von Eric Hobsbawm, Argument Verlag, 2019. Erschienen zum 40. Jubiläum des Verlags